アマゾンプライムで昔の映画が結構あるのは助かる。

以前にも書いたと思うが、僕はホラー映画が好きなので、昔のホラー映画を探していたら、白黒映画がたくさんあることに気づき、そこから白黒映画を最近見るようになった。

そんな流れで手に取ったのが、『戦艦ポチョムキン』。

1925年製作、ソ連のサイレント映画ということで、どこか“教科書で見たことあるやつ”という先入観があったが、観てみるとそんな先入観は吹き飛んだ。むしろ、今の映画やドラマの原点がここに詰まっているような、そんな感覚を覚えた。

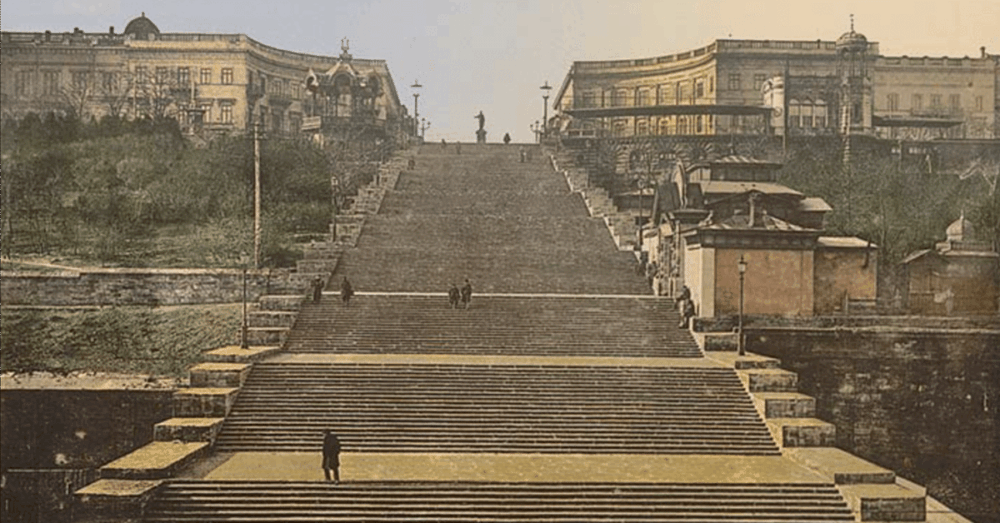

なかでも有名なのが、「オデッサの階段」シーン。

逃げ惑う市民たちの間を、皇帝側の兵士たちが無感情に発砲していく。誰彼構わず、女子供も容赦なく。兵士たちはまるで機械のようで、命令に従うだけの操り人形に見える。まるで感情がないことが、逆に恐ろしい。

この場面で圧倒されたのが、乳母車が階段を落ちていくシーンだった。

赤ん坊を乗せたまま、誰の手にも届かずガタガタと転げ落ちていく。その無力さと、止めようのない悲劇の象徴として、あまりにも強烈なイメージだ。

実はこのシーン、『アンタッチャブル』(1987年)にもオマージュされているらしい。

僕の映画史の中でとても印象的なあのシーン、シカゴのユニオンステーションの階段で乳母車がスローモーションで落ちていく演出が「戦艦ポチョムキン」のシーンをオマージュしたものとは驚いた。

市民の中には、逃げる母親、叫ぶ老婆、無力な子どもたち、それぞれのドラマがある。全体としては「群衆」なのに、映し出される一人一人の表情が、しっかりと心に残る。無声映画でありながら、そこには確かに「声」が聞こえてくる気がした。

兵士たちは終始無言。行進しながら発砲するだけなのに、怖いほどに規則的で、それがまた暴力の非人間性を際立たせる。あれは“正義”ではなく、“命令”そのものだ。

そして、「ワン・フォア・オール、オール・フォア・ワン!」と仲間に呼びかける場面も印象的だった。これも子供の頃に見た『スクールウォーズ』を思い出してしまった。

正義とは何か、仲間のために立ち上がるとはどういうことか。熱さの質は違えど、響くものは同じだった。

この映画が作られたのは1925年。

でも、ここで描かれているテーマ――理不尽への抵抗、仲間との連帯、そして暴力の非人間性――は、今なおあらゆる映画やドラマに流れ続けている。

だから『戦艦ポチョムキン』は、単なる“古典”ではなく、“現役”なのだと思う。

物語の終盤、ポチョムキン号は他のロシア艦隊に包囲される。これで終わりかと思った瞬間、なんと他の艦隊が攻撃を拒否し、反乱側を支持する。これもまた象徴的だ。人は命令だけでは動かないと信じたくなる、そんな希望のような終わり方だった。

こうして観てみると、”名作”という言葉の意味が少しわかった気がする。

「勉強になる」から名作なのではなく、「今もどこかで息づいている」から名作なのだ。

階段を転がり落ちる乳母車のように、映画史のあちこちに、ポチョムキンの断片が散らばっている。

それに気づけたことだけでも、この作品を観た意味はあったと思う。

コメント