夜の営業後、いつものように古い映画を観る。

1925年制作のソ連の映画『戦艦ポチョムキン』。白黒のサイレント映画だ。

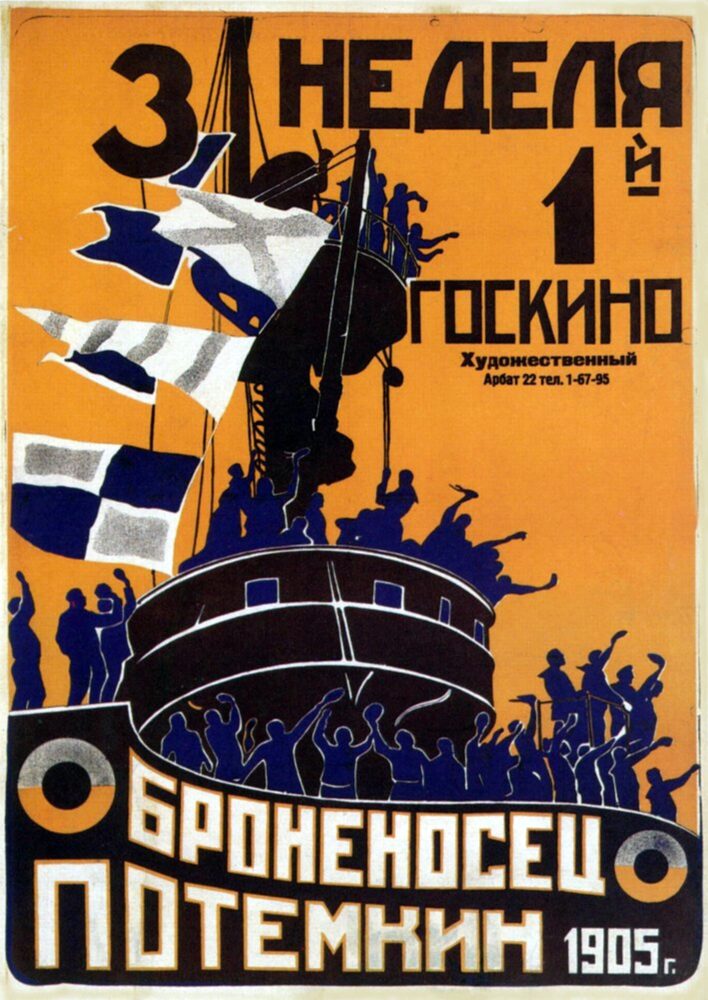

ソ連国内の公開時のポスター

出典:Wikipedia

画面には次々と顔が映る。怒る水兵、叫ぶ市民、行進する兵士。しかし不思議なことに、この映画には「主人公」がいない。正確に言えば、誰もが主人公で、誰も主人公ではない。

監督のセルゲイ・エイゼンシュテインは、特定の英雄を描くことを意図的に避け、「大衆」そのものを主人公にした。彼はこれを「大衆プロタゴニスト」と呼んだ。

カウンターに座って、この映画を観ていると、ふと店内を見回してしまう。常連のお客さんたちの顔が浮かぶ。いつも同じ席に座る人、決まった時間にやってくる人、何も言わなくても「いつものでお願い」と目で伝えてくる人。名前を知らない人も多い。でも、この店の風景を作っているのは、間違いなく彼らだ。

『戦艦ポチョムキン』は、1905年にロシアで実際に起きた戦艦の反乱を描いている。物語は蛆虫のわいた腐った肉から始まる。黒海に停泊する戦艦ポチョムキン号で、水兵たちに配給される食事用の肉が腐っていた。蛆虫が這いまわっている。しかし艦医は「海水で洗えば問題ない」と取り合わない。

水兵たちは食事を拒否する。艦長は反抗した者たちを甲板に集め、銃殺すると脅す。防水シートが被せられ、銃殺隊が構える。その瞬間、水兵の一人ワクリンチュクが叫ぶ。「兄弟よ!誰を撃つつもりか?」。銃殺隊は銃を下ろし、反乱が始まる。士官たちは海に投げ込まれるが、ワクリンチュク自身も撃たれて死んでしまう。

彼の遺体はオデッサ港に運ばれ、「一切れのスープのために殺された」という札とともに安置される。市民たちが集まり、水兵たちへの支持を表明する。そして映画史上最も有名な6分間、「オデッサの階段」のシークエンスが訪れる。

出典:アメーバブログ

壮大な階段に集まった群衆に向けて、皇帝軍の兵士たちが一斉射撃を始める。老若男女が無差別に撃たれ、階段を転がり落ちる。母親が射殺され、乳母車が制御を失って階段を転がり落ちていく。顔を撃たれた女性の割れた眼鏡。踏みつけられる人々。ポチョムキン号は報復として陸上の司令部に砲撃する。

最後に、反乱鎮圧のために派遣された艦隊と対峙する。絶望的な状況だが、ポチョムキン号は「我々に合流せよ」という信号旗を掲げる。緊張の瞬間——しかし艦隊の水兵たちは発砲せず、歓声を上げてポチョムキン号への連帯を示す。映画は、赤旗を掲げて航行するポチョムキン号の姿で終わる。

このあらすじを追っていて気づくのは、ワクリンチュクという名前以外、ほとんど固有名詞が出てこないことだ。 彼でさえ、物語の途中で死んでしまう。その後の展開を引っ張るのは、顔も名前もわからない水兵たち、市民たち、そして敵側の兵士たちでさえある。

ハリウッド映画なら、カリスマ的な指導者が登場し、彼の勇気と決断が物語を動かすだろう。しかしエイゼンシュテインはそうしなかった。彼が信じたのは、歴史を動かすのは特別な個人ではなく、名もなき人々の集合的な意志だということだった。

カフェを営んでいると、この感覚がよくわかる気がする。

店の雰囲気というのは、マスターである私が作るものだと思われがちだ。もちろん、メニューを決めたり、インテリアを選んだり、コーヒーを淹れたりするのは私だ。でも、本当に店の空気を作っているのは、日々訪れる人たちなのだ。

静かに本を読む人がいれば、店は落ち着く。笑い声が響けば、店は明るくなる。誰かが長居すれば、時間がゆっくり流れる。一人ひとりは何かを「しよう」と思って来ているわけではない。ただコーヒーを飲みに来ているだけだ。でも、その集合が店を作っている。

『戦艦ポチョムキン』で描かれる水兵たちも同じだ。誰かが「革命を起こそう」と計画したわけではない。ただ、蛆虫のわいた肉を食べたくないという、ごく当たり前の尊厳があっただけだ。一人が声を上げ、もう一人が応え、気づけば集団になっている。

オデッサの市民も同じ。誰かが「支援しよう」と号令をかけたわけではない。ただ、一人、また一人と階段に集まり、気づけば群衆になっていた。

エイゼンシュテインは、プロの俳優をほとんど使わなかった。彼が採用したのは「タイパージ」という手法で、役柄を身体的・社会的に体現する素人を起用した。本物の労働者、本物の市民。ある意味で、彼らは「演じて」さえいない。ただそこに「いる」だけだ。

これもカフェに通じる。常連客の魅力は、何かを演じているわけではないところにある。作家らしく振る舞おうとする作家よりも、ただ静かに原稿を書いている人の方が、作家らしく見える。学生らしくしようとする学生よりも、試験勉強に追われて疲れた顔をしている学生の方が、リアルだ。

映画の中で最も印象的なのは、顔のクローズアップの連続だ。怒りに震える水兵の顔、悲しみに歪む母親の顔、恐怖に駆られる子どもの顔。一つ一つの顔は無名だが、その表情は強烈に記憶に残る。

エイゼンシュテインはモンタージュ理論を確立した。異なるショットを衝突させることで、観客の心に新しい意味を生み出す技法だ。抑圧された人々の顔と、顔の見えない兵士のブーツを交互に映す。そこに「抑圧」という概念が生まれる。個々のショットは断片だが、それらが組み合わさることで、より大きな真実が立ち上がる。

これは「大衆」そのものの構造でもある。一人ひとりは断片だ。名前も、物語も、バラバラだ。でも、それらが集まったとき、個人を超えた何かが立ち上がる。それは「空気」と呼ばれたり、「時代」と呼ばれたり、「運動」と呼ばれたりする。

カフェの常連客たちも、互いに知り合いではない。それぞれが別々の人生を生きている。でも、同じ時間に同じ場所にいるという事実が、ある種の連帯を生む。誰かが咳き込めば、別の誰かが心配そうに見る。新しい客が戸惑っていれば、常連が「このパスタが美味しいですよ」と小声で教える。意図されたわけでもない、名付けられることもない、でも確かに存在する関係性。

『戦艦ポチョムキン』がプロパガンダ映画として製作されたことは事実だ。ソビエト政府は、革命20周年を記念して、労働者階級の団結を称賛する映画を求めた。エイゼンシュテインはその注文に応えた。でも、彼が描いた「大衆」の力は、単純な政治的メッセージを超えて、何か普遍的なものに触れている気がする。

それは、名もなき人々が集まったとき、個人の総和を超える何かが生まれるという真実だ。それは革命かもしれないし、芸術かもしれないし、あるいはカフェの心地よい雰囲気かもしれない。形は違っても、構造は同じだ。

映画の最後、ポチョムキン号が艦隊の間を通過するシーンで、私はいつもカウンターの向こう側を思い浮かべる。開店から閉店まで、様々な人が入れ替わり立ち替わり訪れる。彼らには名前があり、それぞれの物語がある。でも、この店の物語を作っているのは、個々の物語ではなく、その全体としての流れだ。

エイゼンシュテインは「歴史を再現するのではなく、歴史を創造する」と言った。カフェのマスターも同じかもしれない。店の歴史を作るのは、特定の誰かではなく、訪れるすべての人だ。私はただ、コーヒーを淹れて、その場を整えているだけだ。

『戦艦ポチョムキン』を観終えて、窓の外を見る。夜の街を、名も知らぬ人々が歩いている。それぞれがどこかへ向かい、それぞれの理由を抱えている。その一人ひとりが、この街の風景を作っている。

カフェの扉が開き、常連客が入ってくる。「いつもの」と言って、いつもの席に座る。私はいつものようにコーヒーを淹れる。顔のない英雄たちによる、何でもない夜の一幕。でも、この何でもなさの集積が、きっと何かを作っている。

100年前の映画が教えてくれるのは、英雄は必ずしも名前を持たなくていいということだ。ただそこにいて、それぞれの役割を果たす。それだけで十分に、物語は動いていく。

コメント