物語の始まり—8ヶ月後の終末

1951年、ルドルフ・マテ監督、ジョージ・パル製作による『地球最後の日』(When Worlds Collide)は、一つの観測から始まる。南アフリカの天文台で働く天文学者エメリー・ブロンソン博士が、夜空に異変を発見した。遊星ベラス(Bellus)とその衛星ザイラ(Zyra)—2つの未知の天体が、猛烈な速度で太陽系に侵入してきたのである。

ブロンソンは、この重大な観測データを民間パイロットのデヴィッド・ランドールに託し、ニューヨークのコール・ヘンドロン博士のもとへ届けさせる。軽薄なプレイボーイのパイロットは、まさか自分が運んでいるのが「人類滅亡の予告」だとは知らない。

しかし、ヘンドロン博士が娘のジョイスとともに計算を重ねた結果、戦慄すべき結論が導き出される。

8ヶ月後、ベラスが地球に衝突し、惑星は完全に破壊される。

その19日前には、地球サイズの惑星ザイラが最接近し、その重力が引き起こす潮汐力によって、津波、地震、火山噴火が世界中を襲うだろう。

ヘンドロン博士は国連で警告を発するが、各国政府は科学者の予言を信じようとしない。政治的対立と不信感に満ちた冷戦の時代、国際協力による救済計画など夢物語に過ぎなかった。絶望しかけたヘンドロンに、一つの道が開かれる。車椅子の富豪シドニー・スタントンが、私財を投じて「宇宙の箱舟」の建造に資金を提供すると申し出たのである。ただし条件がある—彼自身も乗船する権利を得ること。

こうして、山間部の建設基地で人類最後のプロジェクトが始まった。しかし、建造されるロケット船に乗れるのは、わずか40名程度である。科学者、技術者、そして未来を担う若い男女が選ばれるが、それでも席は圧倒的に足りない。数十億の人類の中から、たった40名だけが新天地ザイラへの切符を手にする。誰が生き、誰が死ぬのか。この残酷な選択が、物語の中核を貫いている。

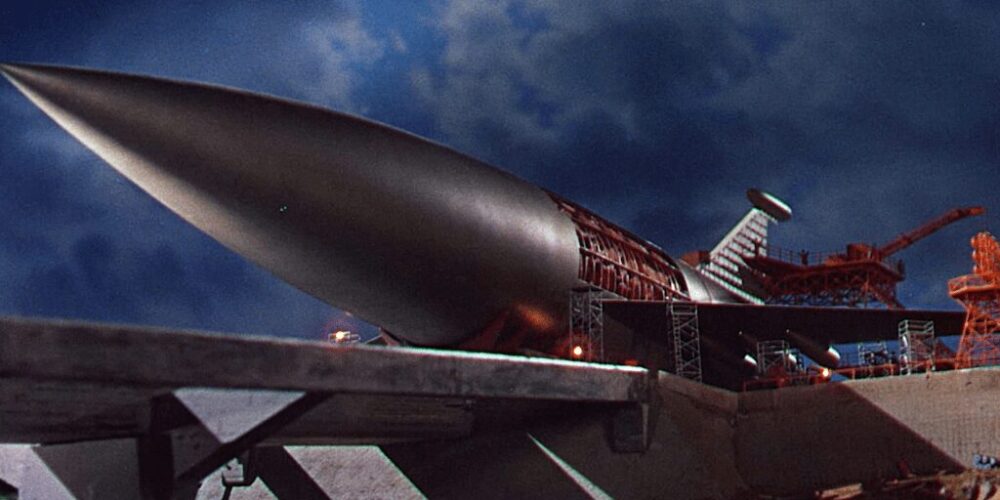

やがて予言通り、ザイラの接近による第一波の災害が地球を襲う。ニューヨークの摩天楼の間を津波が押し寄せ、世界中で大地が裂け、火山が噴火する。文明は崩壊し、秩序は失われ、生き残ろうとする民衆が建設基地に殺到する。その混乱の中、ロケット船「アーク」がついに完成する。

最後の瞬間、一つの犠牲が物語に彩りを添える。当初は抽選から漏れていたデヴィッドだが、ジョイスを愛するトニー博士が自らの席を譲り、デヴィッドは副操縦士として乗船する権利を得る。愛する女性と恋敵のために身を引く—この高潔な自己犠牲は、終末を前にした人間の気高さを象徴している。

そして発射の時が来る。1マイルの斜面を滑走し、ロケットエンジンを噴射して、アークは地球の重力を振り切る。残された人々は絶望の中で空を見上げ、地球ではベラスの衝突が始まる。大陸が砕け、海が蒸発し、人類が何千年もかけて築いた文明は一瞬で消失する。そして宇宙船は、遠く離れた新天地ザイラへの着陸に成功する—ここから、真の問いが始まるのである。

そして、扉が開く—語られない未来

だが、映画はその問いに答えを与えない。宇宙船「アーク」が惑星ザイラに着陸し、ハッチが開く。デヴィッド・ランドールとジョイス・ヘンドロンが新天地に降り立つと、そこには緑の大地と青い空が広がっている。遠くには山々が連なり、地平線の左右には人工物らしき構造物がかすかに見える。天使の合唱のような音楽が高まり、カメラは二人の後ろ姿を捉えたまま、映画は終わる。

このエンディングは、映画史上最も「語らない結末」の一つである。40名の生存者は本当に人類を再建できるのか。食料はどうするのか。遺伝的多様性は十分なのか。そして、あの謎の構造物は何を意味するのか。映画は一切の説明を拒み、観客を新世界の入口で置き去りにする。

実は、このエンディングの未完成感は、製作上の妥協の産物だった。本来、ジョージ・パルは惑星ザイラの風景をミニチュアセットとして構築し、完成されたマットペインティングを用意する予定だった。しかし、前作『月世界征服』(1950)がアカデミー賞を受賞したことで、パラマウント社は本作の公開を急がせた。

時間切れとなったパルは、天文画家チェスリー・ボーンステルが描いた粗いスケッチをそのまま使用せざるを得なかった。ボーンステル自身もこの結果には不満だったという。

しかし、この「未完成」が、奇しくも深い余韻を生み出している。完璧に美しい新世界を描くよりも、曖昧で不完全なイメージの方が、観客の想像力を刺激する。そして何より、この沈黙は、人類の未来に対する根源的な不安を体現しているのである。

40名という数字の重み—生物学的限界と社会的脆弱性

映画が最も雄弁に「語らない」のは、40名という極小人数で人類が存続できるのか、という根本的な疑問である。現代の遺伝学と人口生物学の知見からすれば、この数字は絶望的に少ない。

集団遺伝学では、「最小存続可能個体数」(Minimum Viable Population)という概念がある。近親交配による遺伝的劣化を避け、長期的に種を維持するためには、数百から数千の個体が必要とされる。40名という人数は、短期的には繁殖可能かもしれないが、数世代のうちに遺伝的多様性が失われ、有害な劣性遺伝子が表出する危険性が高い。

もちろん、映画制作当時の1951年には、DNAの二重らせん構造すら発見されていなかった(ワトソンとクリックの発見は1953年)。集団遺伝学も黎明期であり、40名という設定に科学的批判を加えるのは酷であろう。しかし、だからこそ、映画が「その後」を描かなかったことは、意図せずして正解だったのかもしれない。描けば嘘になり、描かなければ想像の余地が残る。

さらに深刻なのは、社会的・文化的な脆弱性である。40名で構成される社会は、いかなる社会システムを採用するのか。民主主義を維持できるのか。それとも、生存のために権威主義的な統治が必要になるのか。映画では科学者と技術者が中心だが、彼らは農業を知っているのか。医療は誰が担うのか。教育システムをどう構築するのか。

そして、文化の継承という問題もある。映画では、宇宙船に人類の知識と芸術作品を積み込む場面がある。書籍が並ぶ本棚を映すショットは印象的だが、それらの膨大な知識を、わずか40名で次世代に伝えられるのか。言語はどうなるのか。おそらく英語が共通語になるだろうが、他の言語は失われる。音楽、文学、哲学—人類の文化的遺産の大部分は、この40名の記憶の範囲内に限定される。

映画のエンディングは、こうした現実的な困難を一切語らない。それは製作上の制約でもあり、また意図的な省略でもあったかもしれない。希望に満ちた音楽と美しい風景は、観客に「ハッピーエンド」を提示する。だが、その背後には、語られない不安が沈黙の重みとして存在している。

未完成の美学—制約が生んだ詩的余韻

ボーンステルの粗いスケッチが最終シーンに使われたことは、製作側にとっては妥協であり、失敗であった。だが、結果的に、この「未完成」は作品に独特の余韻を与えている。

完璧に仕上げられたマットペインティングであれば、ザイラの風景は「現実」として観客に提示されただろう。美しい山々、豊かな植生、安全な環境—それらは、「人類は救われた」という明確なメッセージを伝える。しかし、粗いスケッチは、その風景を「可能性」の領域に留める。これは本当の風景なのか。それとも幻影なのか。このあいまいさが、観客の想像力を刺激する。

また、絵画的なタッチが残るこのイメージは、奇妙な非現実感を醸し出している。それは、楽園の約束であると同時に、不確かな未来の象徴でもある。天使の合唱のような音楽が流れる中、観客は安堵と不安の両方を感じる。この感情の揺らぎこそが、エンディングの力である。

さらに興味深いのは、このスケッチに描かれた「謎の構造物」の存在である。地平線の左右に、明らかに人工物らしきシルエットが見える。これは意図的に描かれたものなのか、それともスケッチの段階での試行的な要素なのか。いずれにせよ、この構造物は観る者に疑問を投げかける。

ザイラには先住文明が存在したのか。もしかして、今も存在するのか。

原作小説の続編『After Worlds Collide』(1934)では、ザイラに古代文明の遺跡が存在することが明らかになる。地球人よりも遥かに高度な技術を持った文明が、かつてザイラに栄えていた。彼らは何らかの理由で滅亡したが、その遺産が残されている。映画のエンディングに見える構造物は、おそらくこの続編を意識した示唆だったのだろう。

しかし、映画はその謎を解明しない。40名の人類が、未知の惑星で未知の遺産と遭遇する—その物語は、観客の想像に委ねられる。この「語らなさ」が、かえって作品の神秘性を高めている。

描かれなかった続編—『After Worlds Collide』の世界

ジョージ・パルは、続編『After Worlds Collide』の映画化を計画していた。しかし、1955年に公開した『宇宙征服』(Conquest of Space)が興行的に失敗したことで、続編の企画は頓挫した。そのため、『地球最後の日』のエンディングは、永遠に「開かれた扉」のまま残されることになった。

もし続編が製作されていたら、どのような物語が展開されたのか。原作小説によれば、ザイラに到着した地球人たちは、惑星の探査を開始する。そこで彼らは、驚くべき発見をする。ザイラは人工的に改造された惑星であり、かつて高度な文明が存在していたのだ。

その文明は、地球人と同じく、母星の破壊から逃れるためにザイラに移住してきた。彼らは惑星全体を巨大な宇宙船に改造し、宇宙を放浪していた。しかし、何らかの理由で文明は滅亡し、今は廃墟だけが残されている。地球人たちは、その技術的遺産を利用して、新しい文明を築こうとする。

さらに、他の宇宙船も到着する。ドイツ、ソ連、日本—各国も独自に宇宙船を建造し、ザイラに到達していたのだ。彼らは協力するのか、それとも対立するのか。新世界でも、人類は争いを繰り返すのか。続編は、こうした政治的・哲学的問いを探求する物語になるはずだった。

映画がこの続編を描かなかったことは、ある意味で幸運だったかもしれない。1950年代の技術と予算では、原作小説の壮大な構想を映像化することは困難だっただろう。また、冷戦下のアメリカで、各国が宇宙で対立するという物語は、政治的にも微妙だった。

だが、続編が存在しないことで、『地球最後の日』のエンディングは、より普遍的な意味を持つようになった。それは特定の物語の結末ではなく、人類の未来全体に対する開かれた問いかけになったのである。

多様性の喪失—現代的視点からの再考

現代の視点から『地球最後の日』を見ると、もう一つの深刻な問題が浮かび上がる。それは、生き残る40名の人種的・文化的多様性の欠如である。

映画に登場する生存者のほぼ全員が白人の科学者とその家族である。これは1950年代のハリウッド映画としては標準的だったが、人類の未来を考える上では致命的な欠陥である。地球には数千の民族、数百の言語、無数の文化的伝統が存在する。その豊かな多様性が、わずか40名の均質的な集団に縮小されてしまう。

この問題は、原作小説でも意識されていなかった。1933年の時点では、多様性や包摂性という概念は、今日ほど重要視されていなかった。しかし、21世紀の観客がこの映画を見ると、この欠落は痛々しいほど明白である。

人類の遺伝的多様性だけでなく、文化的・知的多様性も失われる。アフリカの音楽、アジアの哲学、中東の文学—これらの豊かな遺産は、選ばれた40名の記憶の範囲を超えている。新世界に持ち込まれた書籍は主に西洋の古典であり、人類文明の一部分しか代表していない。

さらに、社会的多様性の欠如も問題である。生存者はほぼ全員が高学歴の専門家であり、労働者階級の視点は完全に欠落している。農民、職人、芸術家—文明を支えてきた多様な職業の人々が、この選択から排除されている。

映画は意図的にこの問題を無視したわけではない。1951年の制作者たちは、この問題を「問題」として認識していなかった。だが、現代の観客にとって、この欠落は明白であり、エンディングの「沈黙」をより重く感じさせる要因となっている。

結論—沈黙が語るもの

『地球最後の日』のエンディングは、多くを語らない。それは製作上の妥協であり、時間と予算の制約の産物だった。しかし、その沈黙は、意図せずして深い意味を持つようになった。

40名で人類は存続できるのか。遺伝的多様性は十分なのか。文化は継承されるのか。謎の構造物は何を意味するのか。先住文明との遭遇はあるのか。これらの問いに、映画は答えを与えない。それは、答えることができなかったからでもあり、また答える必要がなかったからでもある。

エンディングの「開かれた扉」は、観客を新世界の入口で立ち止まらせる。その先には、希望と不安が等しく存在している。完璧なユートピアでもなく、絶望的なディストピアでもなく、ただ「未知」がある。この未知こそが、人類の未来の本質である。

映画が公開された1951年は、冷戦と核の恐怖が最高潮に達していた時代だった。人類は本当に滅亡するかもしれない、という現実的な恐怖が社会を覆っていた。そうした時代において、『地球最後の日』は、滅亡後の未来を想像することを観客に求めた。もし本当に終末が来たら、その先には何があるのか。

70年以上が経過した今、その問いは依然として有効である。気候変動、パンデミック、小惑星衝突—現代の私たちも、終末のシナリオに囲まれている。そして、もし生き延びたとして、何が残るのか。どのような社会を築くのか。誰が選ばれ、誰が取り残されるのか。

映画のエンディングが語らないのは、これらの問いに対する答えが、今も昔も、私たち自身の手の中にあるからである。新世界の沈黙は、観客への問いかけである。未来を創るのは、神でも運命でもなく、私たち自身なのだ。

ハッチが開き、デヴィッドとジョイスが新天地に降り立つ。カメラは彼らの後ろ姿を捉えたまま、動かない。観客は、彼らとともに扉の前に立っている。その先には、無限の可能性と、無限の不安がある。そして、映画は、その両方を抱えたまま、静かに幕を閉じるのである。

コメント