映画『大名倒産』を観ながら抱いた素朴な疑問がある。「殿様なのに、なぜこんなに貧乏なのか?」という問いだ。主人公の松平小四郎(神木隆之介)が継いだ越後丹生山藩は3万石の小藩で、25万両(約100億円)もの借金を抱えている。しかし、冷静に考えれば、3万石といえば立派な大名である。それなのに、なぜこれほどまでに困窮していたのか。

本稿では、江戸時代の経済構造を紐解きながら、「3万石の藩主」と「大阪の大商人」の実収入を具体的な数字で比較し、「武士は本当に貧乏だったのか」という問いに答えたい。そこから見えてくるのは、身分と経済力が完全に逆転した、江戸時代の驚くべき社会構造である。

映画のあらすじ――殿様になったら100億円の借金

引用元:オリコンニュース(ORICON NEWS)

まず映画の概要を振り返ろう。越後丹生山藩で鮭役人の子として育った小四郎は、ある日突然、自分が藩主の落とし胤であることを知らされ、次期藩主に就任する。しかし彼が相続したのは、25万両(約100億円)という莫大な借金だった。実父である先代藩主・一狐斎(佐藤浩市)は、「大名倒産」という計画倒産で借金を踏み倒し、その責任を小四郎に押し付けて切腹させようと企む。

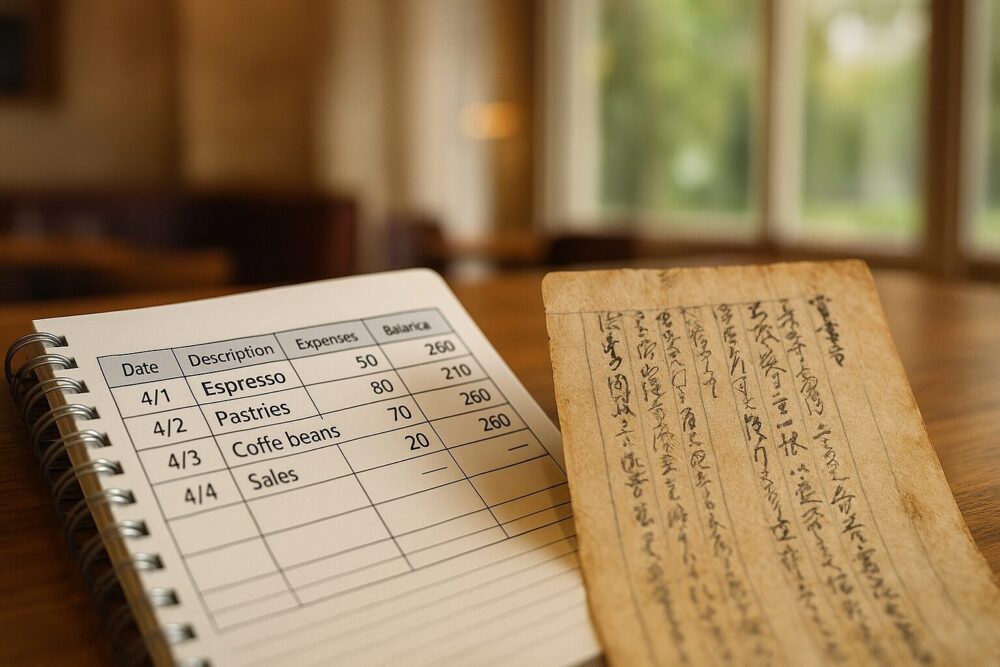

引用元:彦根ビバシティシネマ

小四郎は幼馴染のさよ(杉咲花)や家臣たちと共に、藩の財政再建に奮闘。帳簿を調査した結果、借金の大部分が悪徳商人・天元屋による長年の水増し請求と着服によって作られたものと判明する。最終的に小四郎は天元屋の不正を暴き、借金問題を解決。藩と自らの命を救うことに成功する――というのが物語の骨子だ。

この物語の背景には、「大名なのに貧乏」という江戸時代の矛盾した現実がある。では、3万石の藩主は実際にどれだけの収入があり、それは当時の大商人と比べてどうだったのか。数字で検証してみよう。

「3万石」の実収入はいくらだったのか?

江戸時代、大名の経済力は「石高」で表された。丹生山藩の3万石とは、年間3万石の米が収穫できる領地を持つという意味だ。しかし、この3万石がそのまま藩主の収入になるわけではない。

石高から実収入への複雑な計算

まず、1石とは成人1人が1年間に消費する米の量(約150kg)を意味する。江戸時代の米価は時期によって変動するが、1石あたり金1両前後が相場だった。単純計算すれば、3万石=3万両の収入となる。

しかし、ここから様々な経費が差し引かれる。

第一の控除:年貢率

領地から収穫された米は、すべてが藩のものになるわけではない。農民への取り分(種籾、食料)を差し引いた「年貢」が藩の収入となる。江戸時代の標準的な年貢率は「四公六民」(藩4割、農民6割)から「五公五民」程度。3万石のうち、実際に藩に入るのは1万2千石~1万5千石だ。

第二の控除:家臣への給料

藩に入った米は、家臣たちへの俸禄として支払わなければならない。映画に登場する磯貝平八郎(浅野忠信)、橋爪左平次(小手伸也)といった家臣たち、さらに下級武士まで含めれば、3万石の藩で数百人規模の家臣団を抱える。彼らへの給料として、収入の6~7割が消える。

第三の控除:藩の運営費

城の維持費、役所の運営、道路や橋の整備、災害対応など、藩の公的支出も莫大だ。さらに、幕府への献上品や他藩との外交費用(贈答品)も必要となる。

最終的な藩主の手取り

これらを差し引くと、3万石の藩主が自由に使える「手取り収入」は、年間約3,000両~5,000両程度だったと推定される。現代の貨幣価値に換算すると、約1億2,000万円~2億円となる。

これだけを聞けば「十分な収入」に思えるかもしれない。しかし、ここからさらに巨額の「強制支出」が待っている。

藩主の巨額支出――参勤交代という「合法的な破産装置」

映画でも描かれているが、大名を貧乏にした最大の原因が「参勤交代」である。これは、1年おきに江戸と領地を往復する制度で、幕府が大名の財力を削ぐために課した政治的負担だった。

参勤交代の実際の費用

3万石クラスの小藩でも、参勤交代には年間約3,000両~5,000両が必要だった。

その内訳は以下の通り

- 大名行列の人件費:藩主の威厳を示すため、最低でも150~200人規模の行列が必要。家臣の旅費、人足の賃金だけで莫大な額に。

- 宿泊費:江戸までの道中、格式に見合った宿(本陣)に泊まる必要がある。1泊数十両かかることも。

- 江戸屋敷の維持費:江戸に藩の屋敷を持ち、常に家臣を常駐させる。家賃、人件費、光熱費など。

- 贈答品:道中の他藩や幕府役人への挨拶、江戸での社交に必要な品々。

参勤交代だけで、藩主の手取り収入のほぼすべてが消える計算になる。さらに、幕府から命じられる「天下普請」(公共工事)が重なれば、完全に赤字に転落する。

映画の丹生山藩が25万両もの借金を抱えた理由も、この構造的な赤字体質にある(もちろん、天元屋の不正も加わっているが)。

一方、大阪の大商人はどれだけ稼いでいたのか?

丹生山藩に大金を貸している天元屋のタツ(キムラ緑子)、江戸幕府の老中首座・仁科摂津守(石橋蓮司)、先代藩主であり実父の一狐斎(佐藤浩市)

引用元:オリコンニュース

では、同じ時代の商人、特に「大阪の大商人」と呼ばれる層はどうだったのか。映画に登場する天元屋のような大商人の実態を見てみよう。

江戸時代の「長者番付」

江戸時代後期、大阪の豪商の中でも特に成功した者は、年間数万両から、場合によっては10万両を超える純利益を上げていたとされる。例えば:

- 鴻池家(両替商):推定資産20万両以上(現代価値で約80億円以上)

- 加島屋(海運業):年間利益数万両

- 住友家(銅山経営):推定資産数十万両

映画の天元屋は、藩の御用商人として長年にわたり水増し請求を行い、その差額を着服していた。仮に毎年500両ずつ着服していたとしても、数十年続けば1万両~2万両の不正利益となる。これは3万石の藩主の数年分の手取り収入に匹敵する。

商人の「自由」と武士の「不自由」

さらに重要なのは、商人には参勤交代のような強制支出がなかったという点だ。稼いだ金は、事業への再投資や蓄財に回すことができた。一方、大名は稼いでも(正確には領地から上がっても)、そのほとんどを幕府の制度によって吸い上げられる。

ここに、江戸時代の逆説がある。

社会的地位は「武士>商人」だが、経済的実態は「商人>武士」だったのだ。

具体的な比較表――藩主vs大商人

両者の経済状況を表で比較してみよう。

| 項目 | 3万石の藩主(丹生山藩) | 大阪の大商人(天元屋クラス) |

|---|---|---|

| 名目収入 | 3万石(3万両相当) | 年商数千両~数万両 |

| 手取り収入 | 約3,000~5,000両/年 | 純利益数千両~1万両以上/年 |

| 強制支出 | 参勤交代3,000~5,000両/年 | |

| 天下普請(不定期)数千~数万両 | なし(商売上の必要経費のみ) | |

| 実質的な自由資金 | ほぼゼロ(常に赤字リスク) | 数千両~数万両(蓄財・投資可能) |

| 借金リスク | 極めて高い(構造的赤字体質) | 事業リスクはあるが個人資産は保護 |

| 社会的地位 | 士農工商の最上位 | 士農工商の最下位 |

この表が示すのは、明白な逆転現象である。藩主は社会的には最高位にいながら、経済的には自転車操業。一方、商人は社会的には最下位扱いながら、実際には富を蓄積していた。

映画が描く「庶民感覚」の逆襲

映画『大名倒産』で興味深いのは、主人公・小四郎が「鮭役人の子」、つまり商人的な実務感覚を持つ庶民出身だという設定だ。彼は武士としての虚栄や体面ではなく、「実際のモノの価値」を知っている。だからこそ、帳簿に記載された数字と実態の乖離(天元屋の不正)を見抜くことができた。

引用元:新潟観光ナビ

これは、江戸時代の経済構造への痛烈な皮肉でもある。「銭勘定を軽んじる武士」は、自分たちが商人にどれだけ搾取されているかにも気づかない。一方、実務を知る者だけが、真実を見抜くことができる――。

小四郎が最終的に天元屋の不正を暴き、藩を救ったのは、彼が「武士らしくない」からこそだった。映画は、身分制度という虚構と、経済という現実の対比を、見事に描き出している。

結論――身分と経済力の逆転が意味するもの

「武士は本当に貧乏だったのか?」という問いへの答えは、イエスでもありノーでもある。

名目上、3万石の藩主は莫大な「収入」を持っていた。しかし、その大部分は家臣や藩の運営、そして幕府の制度によって消費され、自由に使える資金はほとんどなかった。参勤交代という強制支出によって、常に借金のリスクにさらされていた。

一方、大商人は社会的には低い地位に置かれながら、実際には藩主よりも豊かな生活を送り、資産を蓄積することができた。身分制度上は「下」でも、経済的には「上」だったのだ。

映画『大名倒産』は、この逆転した構造を、笑いと冒険に包んで描き出す。小四郎が25万両の借金(その多くは天元屋の不正によるものだが)から藩を救う物語は、単なる勧善懲悪ではない。それは、「見かけ上の権力」と「実際の経済力」の乖離という、江戸時代が抱えた根本的な矛盾への挑戦なのである。

引用元:MOVIE WALKER PRESS

そしてこの構造は、カフェ経営にも通じる普遍的なテーマを持つ。立地が良く店舗が大きくても、実質的な利益率が低ければ、いつ閉店してもおかしくない。逆に、目立たない路地裏の小さな店でも、堅実な経営で固定客を持つカフェが最終的に生き残る。

映画を観終わった後、私は自分の小さな店のことを考えた。この小さな町で店を始めてもうすぐ20年になる。経営は今でも苦労の連続だ。

ふと思う。私は「3万石の藩主」側にいるのか、それとも「大阪の大商人」側にいるのか。華やかに見える大きな店が次々と閉店していく一方で、目立たない私の店は、なんとか続いている。それは、見栄を張らず、身の丈に合った経営を心がけてきたからかもしれない。

現代社会においても、「見かけ上の豊かさ」に踊らされることは簡単だ。しかし江戸時代の藩主たちがそうだったように、その豊かさが本物かどうかを見極める目を持たなければ、いつか破綻する。小さな店の日々の積み重ねの中で、私はそのことを学び続けている。

コメント