最近、クラシックなサスペンスやホラーを観たい衝動に駆られている。気分的にもそうだが、サイト運営を始めてからというもの、仕事との両立でまとまった時間が取りづらくなった。昔の大作映画は2時間を超えるものが多いが、ホラー系は90分以内の作品が多く、夜更かしせずに観られるのがありがたい。『フリークス』もその一つである。

この映画を観たのは、仕事終わりの涼しい夜だった。少しだけ窓を開けて、照明を落としてみると、モノクロ映像の陰影が部屋に溶け込むようで、雰囲気がぐっと高まった。そういう環境で観ると、作品の空気感がより濃密に感じられる。

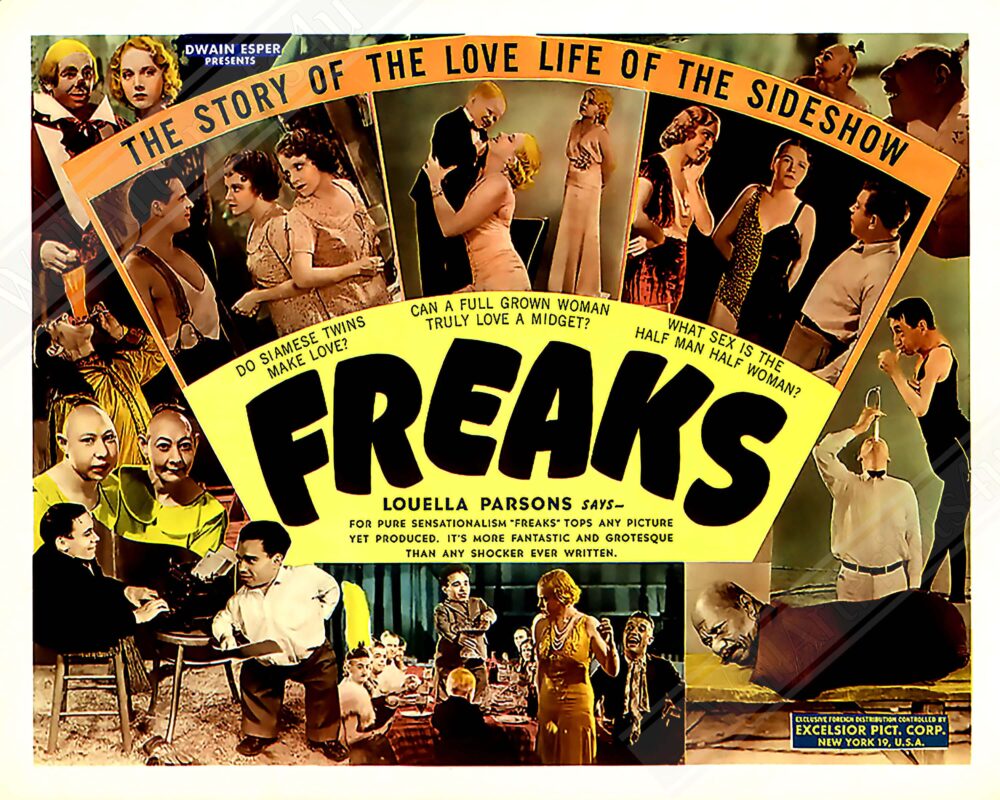

1932年に公開された映画『フリークス』は、64分という短い上映時間であるが、観る者に強烈な問いを突きつける作品である。

「怪物とは誰なのか?」

この問いは、単なるホラー映画の枠を超え、人間の本質に迫る哲学的なテーマとして深く心に残った。

物語の中心にいるのは、身体的に“普通”である空中ブランコ乗りの美女クレオパトラと、怪力男ヘラクレスである。

彼らは、身体に障害や奇形を持つ見世物芸人たち――“フリークス”を嘲笑し、利用し、裏切る。クレオパトラは純粋な愛情を寄せる小人症の青年ハンスを弄び、財産目当てに結婚を仕掛け、さらには毒殺まで企てる。

出典:digitalvampire.net

ヘラクレスはその共犯者として、フリークスたちを「化け物」と罵り、暴力を振るう。彼らの行動は、まさに“怪物”と呼ぶにふさわしいものである。

しかし、物語が進むにつれ、フリークスたちもまた彼らに制裁を加える。嵐の夜、泥まみれになりながら這い寄る姿は、まるで地の底から這い出てきた復讐の精霊のようであり、観る者に強烈な恐怖を与える。筆者自身もそのシーンを「最高に怖い瞬間」と感じた。けれども、ふと気づいた。彼らを怖いと感じた筆者自身もまた、彼らを“怪物”と見なしていたのではないか、と。

つまり、いじめていた2人は怪物である。制裁を加えたフリークスたちも怪物である。そして、そのフリークスたちを怖いと感じた我々もまた怪物である。この映画は、観る者に鏡を突きつけてくる。「あなたは本当に“普通”なのか?」「あなたの中に怪物性はないのか?」

この問いは、単なる道徳的な善悪の話ではない。人間の中に潜む“怪物性”――それは怒り、嫉妬、差別、偏見、復讐心といった感情の中にひっそりと息を潜めている。そしてそれは、誰の中にも存在する可能性がある。

映画の中で、フリークスたちは「一人が侮辱されたら、全員が侮辱されたも同然」という掟のもと、団結して行動する。これは、彼らが社会から排除され、差別されてきた歴史の中で培われた絆であり、自己防衛の手段でもある。彼らの行動は、単なる復讐ではなく、尊厳を守るための抵抗でもある。

それでも、嵐の夜にクレオパトラを追い詰める彼らの姿は、観る者に恐怖を与える。なぜなら、我々は“異形”に対して本能的な恐れを抱くからである。その恐れは、無知や偏見から生まれ、時に差別へと変わる。つまり、我々が彼らを“怖い”と感じる瞬間こそが、我々の中にある“怪物性”の証なのである。

では、人間は怪物なのか?

この問いに対して、映画は一つの答えを提示する。ラストシーンで、ハンスがフリーダに許され、抱きしめられる場面。そこには、怪物性を乗り越えた人間の優しさと赦しが描かれている。フリーダは、裏切られ傷ついたにもかかわらず、ハンスを責めず、彼の心を救う。その姿は、怪物性を超えた人間の可能性を象徴している。

人間は、怪物になり得る。けれども、人間は怪物を超えることもできる。

この映画が描くのは、怪物性と人間性のせめぎ合いである。見た目が異形であることが怪物なのではなく、心の在り方こそが怪物性を決定づける。そしてその怪物性は、誰の中にもある。だからこそ、我々はそれを見つめ、乗り越えていく必要がある。

『フリークス』は、90年以上前に作られた作品でありながら、現代にも通じる深いメッセージを持っている。多様性、包摂、差別、偏見――これらのテーマは、今もなお我々の社会に根深く存在している。この映画は、それらに対して鋭い問いを投げかけ、我々自身の中にある“怪物”と向き合う勇気を与えてくれる。

それこそが、『フリークス』が我々に問いかけ、そして希望として残してくれたメッセージである。

コメント