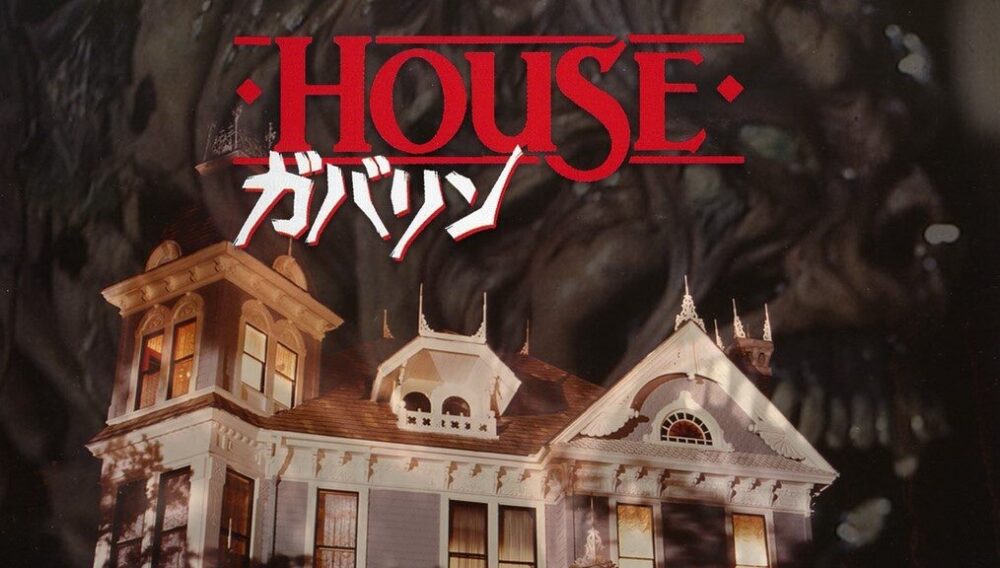

1986年、僕は14歳だった。レンタルビデオショップの棚に並ぶ、おどろおどろしいジャケットに胸を躍らせていた時代。スティーヴ・マイナー監督の『ガバリン』(原題:House)との出会いも、そんな週末の夜だったはずだ。

数十年ぶりに再会したこの映画は、当時の興奮を懐かしく思い出させると同時に、今の僕に一つの問いを投げかける。なぜ、あれほど面白かったはずの物語の結末が、これほどまでに色褪せて見えるのだろうか。

作品の背景と文脈

本作の監督が『13日の金曜日』シリーズのスティーヴ・マイナー、製作がショーン・S・カニンガムだと知ったのは、ずっと後のことだ 。当時の僕にとって重要だったのは、ただ「なんだかすごそうなホラー映画」であるという事実だけだった。ベトナム戦争のトラウマ やPTSDといった、作品の深層に流れるテーマなど知る由もない。ただ、次から次へと現れるクリーチャーたちの、手触りのある造形に心を奪われていた。1986年の少年には、それだけで十分だったのだ。

今思えば、80年代という時代そのものが、この映画の奇妙な空気感を作り上げていた。戦争の記憶という社会的なトラウマを、ホラーコメディというジャンルで包み込む手法 。それは、深刻なテーマを直接的に語ることをためらう、ある種の屈折した時代の気分だったのかもしれない。だが、14歳の僕には、そんな批評的な視点は微塵もなかった。

物語の始まり(ネタバレなし)

物語は、スランプに陥ったホラー作家ロジャー・コッブが、叔母の自殺を機に古い屋敷を相続するところから始まる 。彼はかつて、その家で一人息子ジミーを失うという悲劇に見舞われている 。新作の題材に自身のベトナム戦争体験を選んだ彼は、執筆に集中するため、その呪われた家で一人暮らしを始める 。

この設定自体は、ホラーの王道だ。だが、この映画がユニークなのは、主人公を襲う怪異が、純粋な恐怖よりもグロテスクなユーモアに満ちている点にある。

壁の魚のはく製が動き出し 、庭の手入れ道具が襲いかかってくる。クローゼットの奥からは、悪夢そのものといった造形の怪物が顔を出す 。14歳の僕は、そのどこか間抜けで、しかし確かな質感を持つ怪物たちの登場に、スクリーンに釘付けになった。

テーマと象徴

大人になった今ならわかる。この映画が描こうとしたのは、おそらく「家」という名の心象風景だ 。屋敷は主人公ロジャーの精神そのものであり、そこに現れる怪物は、彼がベトナムのジャングルに残してきた罪悪感やトラウマの具現化なのだろう 。執筆という行為、つまり過去と向き合う作業が、心の奥底に封印していた怪物を呼び覚ます 。理屈としては、非常に興味深い。

だが、このシリアスなテーマと、どこかコミカルな怪異とのバランスは、極めて危うい。深刻になろうとすればするほど、隣人のハロルドが間の抜けたタイミングで現れ、緊張の糸を断ち切ってしまう 。このちぐはぐさが80年代的と言えばそれまでだが、結果として、物語はトラウマの深掘りにも、突き抜けたコメディにもなりきれていない。14歳の僕はただ怪物の造形に喜んでいたが、今の目には、そのどっちつかずの態度がもどかしく映る。

映像・演出の妙

それでもなお、この映画に惹きつけられる部分があるとすれば、それはCG以前の、手作りの特殊効果が持つ魔力だろう。『ゴーストバスターズ』のチームが参加したというSFX は、今の目で見れば確かに荒削りだ。ゴムの質感が見えるクリーチャー、どこかぎこちない動き。しかし、そこには作り手の熱量と創意工夫が確かに宿っている。

特に、クローゼットの奥から現れる、複数の顔が融合したような怪物のデザインは秀逸だ 。それは、ベトナムで命を落とした者たちの怨念の集合体のようにも見え、生理的な嫌悪感を強く喚起する。

14歳の僕が「初期のCG」だと勘違いして興奮したのも、こうしたアナログな技術が持つ、生々しい迫力ゆえだったに違いない。デジタルでは決して生み出せない、物質としての重みがそこにはあった。

登場人物と人間模様

主人公ロジャーは、トラウマに苛まれる弱い人間として描かれる 。彼はヒーローではなく、むしろ自身の過去から逃げ惑う男だ。その人物造形は、物語に深みを与えるはずだった。戦友ビッグ・ベンとの過去 は、彼の罪悪感の根源として、物語の核心に位置づけられている。

問題は、その葛藤の解決方法だ。物語の終盤、ロジャーは息子のために覚醒し、過去の亡霊であるビッグ・ベンと対峙する。

そして、手榴弾で彼を木っ端微塵に爆破してしまう 。トラウマの象徴を物理的に破壊することで、彼は過去を克服し、息子を取り戻し、妻とよりを戻す。あまりに都合の良い、安易な解決ではないか。

筆者の感じた余韻

ここに、僕がこの映画のラストを「面白くない」と感じる理由がある。ホラーにハッピーエンドは似合わない。少なくとも、これほど安直なハッピーエンドは。

ホラーが描くべきは、決して解決されることのない傷の痛みや、日常に潜む狂気の裂け目ではなかったか。この映画が前半で丹念に積み上げてきた、主人公の精神的な混乱や罪悪感は、最後のスペクタクルですべて帳消しにされてしまう。

息子を救い、家族の絆を取り戻すという結末は、カタルシスというよりも、むしろ物語からの逃避のように感じられる。それは、ベトナム戦争という巨大なトラウマを、一発の爆発で忘れようとするかのような、あまりに楽観的な態度だ。

1986年、14歳の僕は、きっとこの結末に胸をなでおろしただろう。しかし、数十年を経て様々な物語に触れてきた今の僕は、この安易な救いに強い違和感を覚える。怪物は倒され、家族は元通り。だが、本当にそうだろうか。心の家に一度棲みついた怪物は、そう簡単に消え去るものではないはずだ。

暇つぶしには良いだろう。80年代という時代の空気を吸い込むための、一つの装置として。だが、心の深淵を覗き込むような、後味の悪い余韻を求めるなら、この家の扉を開けるべきではないのかもしれない。

まとめ

『ガバリン』は、1986年という時代の空気と、当時の特殊効果技術が結晶化した、奇妙で愛すべき作品である。しかし、ベトナム戦争のトラウマという深刻なテーマを扱いながら、それを安易なハッピーエンドで締めくくってしまう点には、今となっては物足りなさを禁じ得ない。

14歳の少年が抱いた興奮と、大人が感じる一抹の失望。そのギャップこそが、この映画の現在地を示しているのかもしれない。

コメント