作家という職業ほど、孤独と狂気の境界線を踏みしめながら歩く仕事はないのかもしれない。白紙の原稿用紙を前に、ただひとり言葉と格闘する時間。そこには誰も介入できない密室があり、創作者は自らの内面と否応なく対峙させられる。

1986年のホラー/コメディ映画『ガバリン』(原題:House)は、まさにそんな作家の孤独な戦いを、文字通りモンスターとの格闘劇として可視化した作品である。

もっとも、こう書いている私自身は作家ではない。趣味でブログを書く、ただの素人だ。締め切りに追われることもなければ、生活がかかっているわけでもない。書きたいときに書き、書きたくないときは書かない。そんな気楽な立場である。

それでも、画面の前で言葉が出てこず唸ることはあるし、書いた文章に満足できず何度も書き直すこともある。時には「なぜこんな苦痛を味わっているのか」と思うこともある。だが、それは所詮趣味の範囲での話だ。プロの作家が直面する重圧とは、比べるべくもない。

そんな素人の私が『ガバリン』を観て感じたのは、この映画が描く創作の苦しみは、決してプロの作家だけのものではないということだった。規模は違えど、言葉を紡ぐという行為が持つ本質的な孤独や葛藤は、ブログを書く者にも、日記を綴る者にも、等しく訪れる。ただ、プロの作家たちは、その苦しみの密度と深度が、私たちの想像を遥かに超えているのだろう。

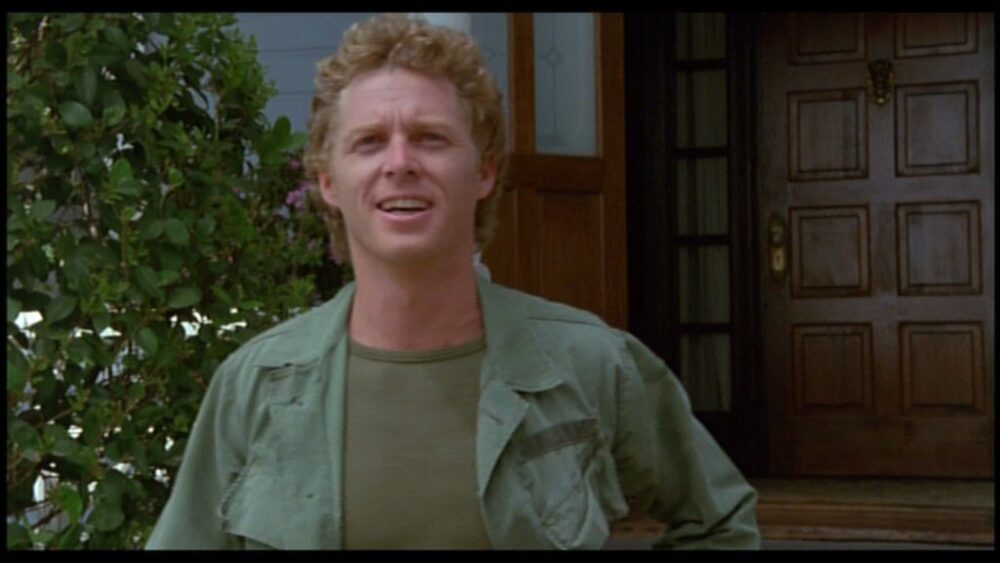

本作の主人公ロジャー・コッブは、ベトナム戦争の退役軍人でありながらホラー小説家として生きる男だ。しかし彼は今、深刻なスランプの真っただ中にいる。叔母の訪問中に幼い息子ジミーが失踪し、その捜索のために結婚生活も文筆活動も崩壊した。妻サンディとは別居し、出版社からは新作の催促が続く。

そんな折、叔母が自殺し、彼女の屋敷を相続することになる。ロジャーは心機一転、ベトナムでの実体験に基づいた小説を書こうと、この屋敷に移り住むことを決意する。

だが、この屋敷には何かが潜んでいた。夜な夜な現れる怪物たち、動き出す死体、時空を超えて開く扉。ロジャーは執筆と怪異退治の両方に追われることになる。そして次第に明らかになるのは、これらの怪物が彼自身の過去――ベトナムでの戦争体験や、息子の失踪にまつわる罪悪感――と深く結びついているという事実だった。

この映画が興味深いのは、小説を書く行為と超常現象との間に明確な並行関係を設定している点だ。ロジャーがタイプライターに向かうたび、屋敷は新たな恐怖を彼に突きつける。創造と破壊、構築と崩壊が同時進行で描かれるのである。

創作という名の自己解体

作家は何を書くのか。それは突き詰めれば、自分自身を書くということに他ならない。どれほどフィクションを装っても、作家の経験や感情、恐怖や欲望は、必ず作品に滲み出る。『ガバリン』のロジャーも例外ではない。彼が書こうとしているのはベトナム戦争の実録だ。つまり、彼自身が体験した地獄、仲間の死、そして戦場で犯したかもしれない過ちを、言葉にしようとしているのである。

ここに創作の本質的な矛盾がある。作家は自分の内面を掘り下げることで作品を生み出すが、同時にその作業は自分自身を傷つける。封印していた記憶を呼び覚まし、忘れたかったトラウマと再び向き合わされる。ロジャーの場合、それは戦争の記憶であり、そして何より失踪した息子への罪悪感だ。

もちろん、趣味でブログを書く私に、戦争のトラウマも失踪した子供もない。だが、書くという行為が自分の内面を掘り返す感覚は、規模は小さくとも理解できる。何気ない日常について書こうとして、思いがけず古い記憶が蘇ることがある。書きながら、忘れていた感情に再会することがある。ただ、私の場合は、そこで筆を止めることができる。気が向かなければ下書きのまま放置すればいい。誰も催促しない。

だがプロの作家は違う。締め切りがあり、契約があり、読者がいる。途中で逃げ出すことは許されない。ロジャーのように、自分を傷つける記憶と向き合い続けなければならない。その重圧は、想像するだけで息が詰まりそうだ。

映画の中で、ロジャーがタイプライターに向かうシーンは象徴的だ。キーを叩く音がリズムを刻むとき、屋敷のどこかで何かが動き出す。押し入れから、壁の中から、浴槽の底から、醜悪な怪物たちが這い出してくる。これは明らかに、創作行為が内面の暗部を引きずり出す様子のメタファーである。書くという行為は、心の奥底に閉じ込めていた怪物たちに、具体的な形を与えてしまう。

しかも厄介なことに、一度形を与えられた怪物は、もはや無視することができない。それは作家の日常を侵食し、現実と虚構の境界を曖昧にしていく。ロジャーはまさにその狭間で揺れ動く。夜中に怪物と格闘し、朝になれば何事もなかったかのように原稿に向かう。

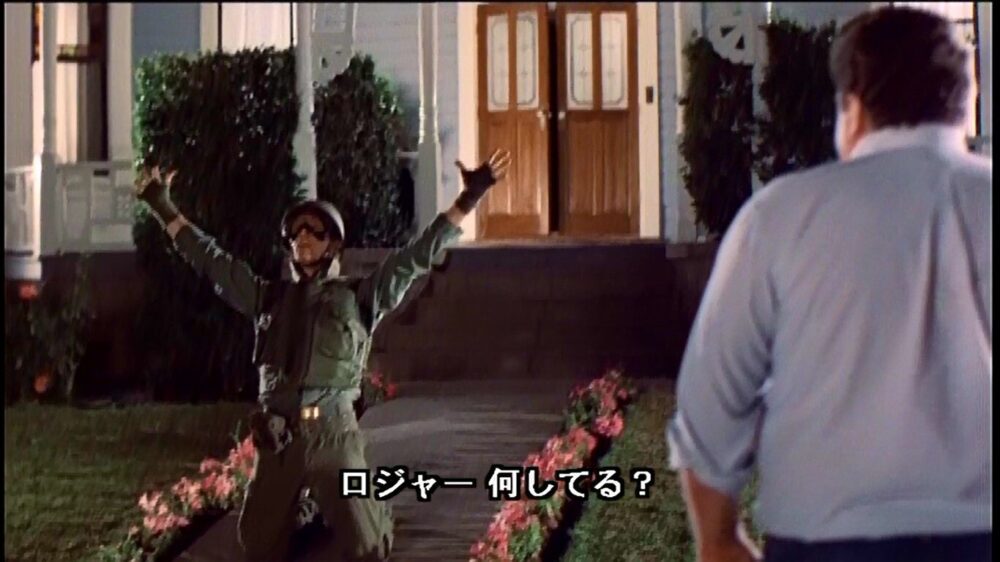

隣人のハロルドは彼を心配するが、ロジャー本人には、自分が正気なのか狂気に陥っているのか、もはや判別がつかない。

孤独な戦場としての書斎

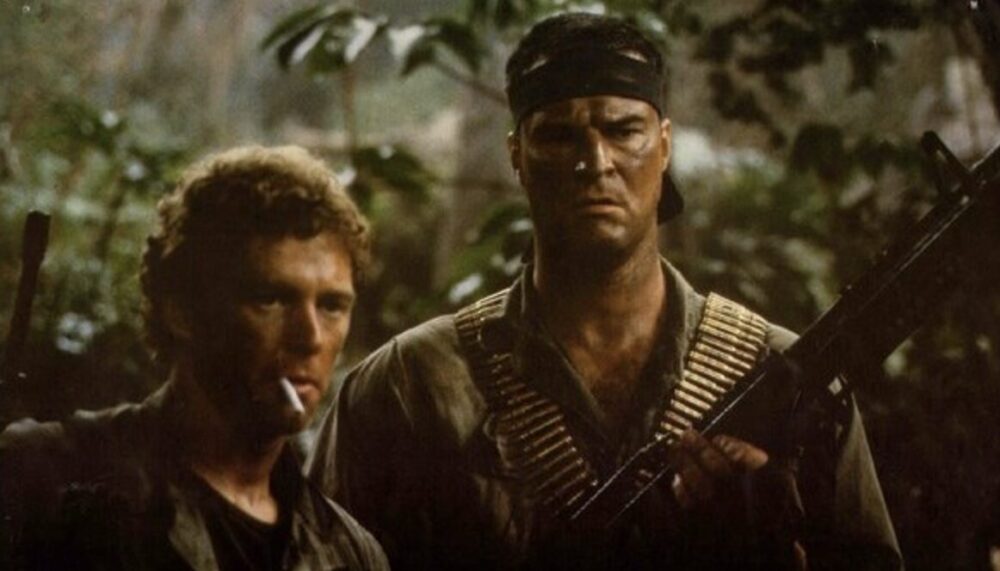

作家の仕事場は戦場だ。それも、味方のいない一人きりの戦場である。『ガバリン』において、ロジャーの書斎は文字通りの戦場と化す。彼はベトナムの回想シーンで戦友ビッグ・ベンを見殺しにした(あるいは殺した)という罪悪感を抱えている。そのビッグ・ベンが、腐乱した姿でクローゼットから這い出し、ロジャーを襲う。

この設定は、創作者が直面する根本的な孤独を照射している。作家は自分の記憶と、自分の罪と、ひとりで向き合わなければならない。誰も代わってはくれない。編集者は原稿を待っているだけで、妻は別居し、隣人は理解してくれない。ロジャーが怪物と格闘する姿は、深夜の書斎でキーボードと格闘する作家の孤独な姿そのものだ。

私もブログを書くとき、確かに孤独は感じる。深夜、家族が寝静まった後、パソコンの画面だけが光る部屋で、言葉を探す時間。うまく書けないとき、削除とタイピングを繰り返すとき、「これで本当に伝わるのか」と不安になるとき。その孤独感は、小さいながらも確かにある。

だが、私の孤独には逃げ道がある。疲れたらやめればいい。明日に回せばいい。誰も文句を言わない。ブログは趣味だから、自分のペースで進められる。コメント欄に批判が来ても、最悪ブログごと消してしまえばいい。そんな選択肢がある。

ロジャーにはそれがない。彼は書かなければならない。出版契約があり、生活がかかっている。そして何より、彼は書くことでしか自分の過去と向き合えない。逃げ場のない孤独。出口の見えない戦場。その過酷さは、趣味で書く者には想像できても、実感はできないものだ。

しかも興味深いのは、ロジャーが誰にも助けを求めないことである。警察を呼ぶこともできたはずだが、彼はそうしない。なぜなら、これは彼自身の戦いだと本能的に理解しているからだ。怪物たちは彼の心が生み出したものであり、彼だけがそれと決着をつけられる。これは創作という営みの本質でもある。どれほど苦しくても、最終的には作家ひとりが、自分の内面と戦い、作品として結実させなければならない。

映画の中で、ロジャーは様々な武器を使って怪物と戦う。ライフル、ナイフ、時には魔法の杖まで。だが最も重要な武器は、実は彼のタイプライターなのかもしれない。書くことによって、彼は怪物を理解し、名付け、そして克服しようとする。作家にとって言葉は武器であり、同時に盾でもある。

現実と虚構が溶け合うとき

『ガバリン』の巧妙さは、ロジャーが体験している怪異が「本当に起きているのか」「彼の妄想なのか」という問いを、最後まで曖昧にし続ける点にある。隣人のハロルドは何度か屋敷を訪れるが、怪物を目撃することはない。妻のサンディが訪ねてきたときも、彼女には何も見えない。これはホラー映画の常套手段だが、同時に創作者の心理状態を的確に描写してもいる。

作家は常に二つの世界に同時に存在している。目の前の現実世界と、頭の中の虚構世界。そして創作に没頭すればするほど、この二つの境界は曖昧になっていく。登場人物の声が聞こえ、架空の出来事が目の前で展開するように感じられる。これは豊かな想像力の証でもあるが、同時に危険な兆候でもある。

ブログを書いている私でさえ、時々この感覚を味わうことがある。映画について書こうと集中しているとき、ふと気がつくと数時間が経過している。書いている内容が、まるで自分の体験であるかのように感じられる瞬間がある。キャラクターの心情を想像しながら書いていると、自分の感情なのか、キャラクターの感情なのか、一瞬わからなくなることもある。

もっとも、私の場合は「あ、今集中してたな」と笑って済む程度だ。家族に呼ばれればハッと我に返るし、お腹が空けば執筆を中断してご飯を食べる。現実が私を強制的に引き戻してくれる。しかも、書いているのは所詮趣味のブログだ。うまく書けなくても、誰も困らない。

だがプロの作家、特にロジャーのように重いテーマと格闘している作家は違う。彼らは深く、長く、その虚構世界に潜り続けなければならない。現実世界との接続が切れるほどに没入し、そこから何かを掴んで帰ってこなければならない。

ロジャーの場合、その境界の崩壊は極端だ。屋敷の中で開く異次元への扉、時空を超えてベトナムの戦場に引き戻される体験。これらは彼の創作活動――ベトナムの記憶を小説化する試み――が引き起こした、心理的な混乱の表れとも解釈できる。彼は書くことで過去を再体験し、その過程で現在と過去、現実と記憶の区別がつかなくなっていく。

この状態は、多くの作家が経験する「創作モード」の極端な形と言えるだろう。集中して書いているとき、作家は一種のトランス状態に入る。時間感覚が失われ、周囲の音が聞こえなくなり、ただ頭の中で展開する物語だけが存在する。その没入の深さが、作品の質を決める。だがそれは同時に、現実との接続を失う危険性も孕んでいる。

趣味でブログを書く私には、この危険性はほとんどない。没入しても、そこまで深くは潜らない。潜る必要もない。だがプロの作家たちは、その危険な深海に何度も潜り、酸欠寸前で何かを掴んで浮上する。その繰り返しなのだろう。想像するだけで、恐ろしいことだ。

失われた息子と創造の動機

物語のクライマックスで明らかになるのは、すべての怪異の核心に、失踪した息子ジミーの存在があるということだ。ジミーは屋敷の異次元に囚われており、ロジャーは最終的に父親として息子を救出しに行く。これは非常に重要なモチーフである。

作家は何のために書くのか。名声のため、お金のため、自己表現のため――理由は様々だろう。だがロジャーの場合、創作の根底には「失われたものを取り戻したい」という切実な願望がある。息子を失い、結婚も失い、自分自身さえ見失いかけている男が、書くことで何かを回復しようとしている。

この構図は、創作という行為の原初的な動機を示唆する。人は失ったものを言葉で蘇らせようとする。死者を物語の中で生き返らせ、失われた時間を再現し、取り返しのつかない過ちを物語の中で償おうとする。ロジャーがベトナムの記憶を書こうとするのも、実は死なせてしまった戦友たちへの贖罪なのかもしれない。

映画のクライマックスで、ロジャーは異次元の迷宮に飛び込み、怪物と格闘し、ついに息子を救出する。これは象徴的な再生の物語だ。彼は自分の恐怖と向き合い、過去のトラウマと戦い、そして最も大切なものを取り戻す。この冒険は、創作のプロセスそのものの比喩でもある。作家は内面の暗闇に降りていき、言葉という武器で怪物と戦い、そして何か貴重なもの――真実や美や癒し――を持ち帰る。

息子を抱きしめたロジャーは、ようやく完結を迎える。物語的にも、心理的にも。彼の創作活動が、単なる小説執筆ではなく、自己の再統合のプロセスだったことが、ここで明確になる。書くことは、バラバラに砕けた自己を、再び一つにまとめる行為なのだ。

コメディとしての狂気の描写

『ガバリン』が単なる暗いホラーではなく、コメディ要素を含んでいることも重要だ。怪物たちの造形はどこかユーモラスで、ロジャーの戦いぶりもしばしば滑稽だ。これは80年代ホラー特有の軽妙さでもあるが、同時に創作者の狂気を扱う上での巧妙な戦略でもある。

もし本作が徹底的にシリアスなトーンで、作家の精神崩壊を描いたら、観客はただ不快になるだけだろう。だがコメディタッチで描くことで、創作者の孤独や妄想を、どこか愛おしいものとして提示できる。ロジャーが怪物と格闘する姿は、確かに狂気じみているが、同時にどこか微笑ましい。彼の必死さ、不器用さ、それでも諦めない姿勢が、観客の共感を呼ぶ。

これは創作という営みそのものへの、ある種の愛情表現かもしれない。作家は確かに変わり者だ。現実と虚構の境界を曖昧にし、見えないものと格闘し、周囲からは理解されない。だがそんな奇妙な営みを続ける人々がいるからこそ、物語は生まれる。『ガバリン』は、そんな創作者たちへの、ユーモアを込めたオマージュとも読める。

おわりに――創造行為の二面性

『ガバリン』が提示するのは、創造行為の根本的な二面性である。書くことは癒しであり、同時に傷つけることでもある。内面を掘り下げることで作品は深まるが、同時に作家自身は消耗していく。孤独な作業でありながら、その成果は人々と共有される。狂気と正気、破壊と創造、絶望と希望――これらすべてが、創作という営みの中に共存している。

ロジャー・コッブは、その極端な例だ。彼は文字通り怪物と戦い、異次元を旅し、息子を救出する。だがそれは、すべての作家が日々行っている戦いの、ただの可視化に過ぎない。深夜の書斎で、白紙の画面を前に、作家たちは誰もが自分の怪物と向き合っている。過去のトラウマ、現在の不安、未来への恐怖。それらすべてを言葉に変換し、物語という形で飼いならそうとする。

趣味でブログを書く私も、小さな怪物とは戦っている。「うまく書けない」という怪物、「誰も読まないのでは」という怪物、「時間の無駄かもしれない」という怪物。だがそれらは、私がやめようと思えばいつでも消せる程度の怪物だ。ロジャーが戦う怪物とは、大きさも重さも違う。

それでも、『ガバリン』を観て思う。書くという行為の本質は、プロもアマチュアも変わらないのかもしれない。規模や深度は違っても、自分の内面と向き合い、言葉を探し、何かを形にしようとする――その営みは同じだ。ただ、プロの作家たちは、それを命がけでやっている。逃げ場のない場所で、締め切りに追われながら、生活を賭けて。

そう考えると、趣味でブログを書ける自分の気楽さが、ありがたく感じられる。書きたいことを書きたいときに書き、疲れたら休める。この自由は、とても贅沢なものなのだ。同時に、プロの作家たちへの尊敬の念が深まる。あの過酷な戦いを続けながら、素晴らしい作品を生み出し続ける人々。彼らがいるからこそ、私たちは物語を楽しみ、考え、感動できる。

映画のラストで、ロジャーは息子を取り戻し、屋敷を後にする。彼の原稿がどうなったのかは描かれない。おそらく完成したのだろう。あるいは、もう書く必要がなくなったのかもしれない。彼が求めていたものは、小説の完成ではなく、自己の回復だったのだから。

だが重要なのは、彼が戦いを放棄しなかったことだ。怪物に屈服せず、狂気に呑まれず、最後まで戦い続けた。それこそが作家の尊厳であり、創作という行為の本質なのだろう。ペンを握る手が震えても、タイプライターのキーを叩き続ける。怪物が現れても、言葉で立ち向かう。そうして生まれた物語だけが、読者の心に届き、誰かの人生を少しだけ変える力を持つ。

私はプロの作家ではないし、なろうとも思わない。この気楽さを手放すつもりもない。だが、趣味でブログを書くことで、プロの作家たちが日々直面している戦いの、ほんの入り口だけは垣間見ることができた気がする。そして、その戦いがどれほど過酷で、孤独で、しかし同時にどれほど価値あるものなのか、少しだけ理解できた。

『ガバリン』は、そんな創作者たちへの、奇妙で愛おしいラブレターなのかもしれない。ホラーとコメディの皮を被った、作家という孤独な戦士たちへの賛歌として。そして同時に、言葉を紡ぐすべての人々――プロもアマチュアも――への、小さなエールとして。

コメント