深夜、店を閉めてひとり残った時間に、ふと思い出す映画の台詞がある。それは1997年に公開された『Lie Lie Lie』の中で、豊川悦司演じる詐欺師・相川が、テレビ討論会の場で放った一言だった。

「シェイクスピアは、もう成仏したんですよ」

この台詞を初めて聞いたとき、私は思わず笑ってしまった。と同時に、何か大切なことを言われたような気がして、妙に心に引っかかったのを覚えている。

嘘から始まる物語

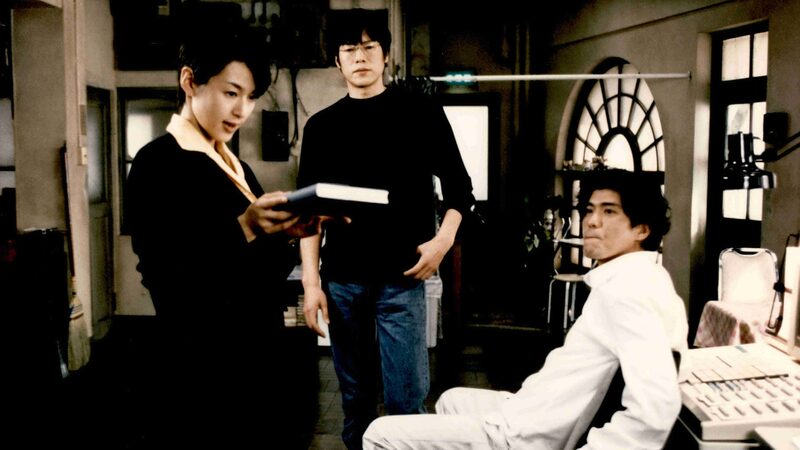

『Lie Lie Lie』は、中島らもの小説『永遠も半ばを過ぎて』を原作とした映画だ。物語の中心にいるのは三人。口八丁の詐欺師・相川(豊川悦司)、不眠症に悩む寡黙な写植オペレーター・波多野(佐藤浩市)、そして出版社に勤める聡明な編集者・美咲(鈴木保奈美)。

波多野は睡眠薬を飲んで意識が朦朧とすると、無意識のうちに格調高い原稿を写植機で打ち出すという奇妙な才能を持っていた。それを発見した相川は、この原稿を「17世紀の女性の霊が書いた本」として出版社に売り込むという、途方もない詐欺を思いつく。

出版社に持ち込まれた原稿を読んだ美咲は、相川の嘘を即座に見抜きながらも、仕事にも不倫上司にも倦んでいた彼女は、自らもこの詐欺に加わることを決意する。

こうして始まった「幽霊が書いた本」プロジェクトは、皮肉にも大成功を収めてしまう。嘘が嘘を呼び、やがて社会現象にまでなっていく。

テレビ討論会という舞台

問題の台詞が飛び出すのは、この「幽霊が書いた本」を巡るテレビ討論会の場面だ。番組には横柄な文学評論家が招かれており、彼はこの本の真贋について疑問を呈する。そして、こう言い放つのだ。

「なんでペイシェンス・ワースなんてやつを呼んだんだ。どうせ呼ぶならシェイクスピアを呼べ!」

理不尽な要求である。というより、そもそも「幽霊が書いた本」という設定自体が荒唐無稽なのだから、シェイクスピアだろうが誰だろうが、呼べるはずがない。だが、相川はそんな論理では応えない。彼は飄々とした表情で、こう切り返すのだ。

「シェイクスピアはね、もう成仏したんですよ」

言葉の持つユーモアと哲学

この台詞の素晴らしさは、その鮮やかな論理のすり替えにある。評論家の無茶な要求に対して、真面目に反論したり、怒ったり、言い訳したりしない。相川は、相手の土俵である「幽霊の世界」をあっさりと受け入れた上で、「成仏した」という新たな設定を追加することで、涼しい顔で躱してみせる。

詭弁と言えば詭弁だ。だが、この一言には中島らも特有のユーモアと、同時に深い哲学が潜んでいる。

シェイクスピアほどの大作家であれば、きっと現世に未練などないだろう。彼はすでに無数の作品を残し、何百年も読み継がれ、その仕事を全うした。だから「成仏した」のだ。一方で、ペイシェンス・ワースという無名の存在は、まだこの世に言葉を残したくて彷徨っている――そんな物語を、相川は即興で紡ぎ出してみせる。

嘘の上に嘘を重ねているのに、どこか詩的で、妙に説得力がある。これこそが、中島らもの文学の真骨頂であり、この映画の魅力なのだと思う。

嘘つきたちへの愛情

考えてみれば、この映画に登場する人物たちは、みな何かしらの「嘘」を抱えている。相川は職業的な詐欺師だし、波多野は無意識に生み出した原稿を「霊が書いた」ことにしている。美咲は、嘘と知りながらその計画に加担し、会社を裏切る。

普通なら断罪されるべき存在たちだ。だが、この映画は彼らを責めない。むしろ、どこか愛おしく、チャーミングな存在として描き出す。それは、中島らもが「社会の常識を破った人間に対する思いやり」を持って表現していたからだろう。

相川のような詐欺師でさえ、追い詰められれば情けない姿を見せる。波多野のような実直な男も、心の奥底には誰にも言えない創作への衝動を秘めている。美咲のような聡明な女性も、日常に倦み、どこかで現実を壊したいと願っている。

「嘘」という触媒を通じて、彼らは皮肉にも自分たちの「本当の望み」に辿り着いていく。

結末が示すもの

物語のクライマックスで、相川はヤクザに捕まり絶体絶命のピンチに陥る。北海道で詐欺を働き、ヤクザの組長の娘から金を借りて逃げていた過去が、ついに追いついたのだ。だが、美咲が機転を利かせて相川を救い出す。波多野はその光景を見て、美咲への想いを心に秘める。

騒動が収まり、相川は去っていく。波多野はもう無意識の原稿を打たなくなっていた。不眠症が治ったのか、それとも魂が解放されたのか。彼は自らの意志で、写植機を使って美咲に想いを告白する。美咲もまた、同じ想いだと応える。

ここで物語が終われば、典型的な恋愛映画のハッピーエンドだ。だが、この映画は違う。二人の想いが通じ合ったまさにその瞬間、あの男が戻ってくる。相川が、新たな企画書を持って「次の話」が来たと告げるのだ。

この結末が、私はとても好きだ。「嘘」という存在を排除せず、また日常に戻ってくるものとして描く。波多野と美咲の関係がどうなるのかはわからない。だが、きっとまた何か面白いことが起こるのだろう――そんな予感を残して、映画は終わる。

夜に響く台詞

「シェイクスピアは、もう成仏したんですよ」

この台詞が記憶に残るのは、それがただのギャグではなく、創作という行為の本質を突いているからかもしれない。劇中で波多野が放つ別の台詞、「人間は生きていることが異様だし、不安だから言葉を作ったんじゃないですか?」という言葉とも呼応する。

人は、何かを表現せずにはいられない。シェイクスピアは無数の戯曲を書き、その魂を昇華させた。だが、まだ表現されていない言葉たち、語られていない物語たちは、今もどこかで霊のように彷徨っている。波多野の無意識が生み出した原稿のように。

だからこそ、嘘であっても、フィクションであっても、物語には価値がある。それは生きることの異様さや不安と向き合うための、人間が生み出した「言葉」なのだ。

観られない映画、失われた時代

『Lie Lie Lie』は長年、「幻の映画」と呼ばれてきた。公開後、DVD化も配信もされず、観ることがほぼ不可能だった。だが近年、リバイバル上映が行われると、連日満席の熱狂を生んだ。

私は以前からこの作品(正確に言えば特徴的な題名)を知ってはいたが、たまたま配信されていたので拝見し、その後に「幻の映画」であると知った。

この映画が体現する、軽妙でスタイリッシュな90年代の空気感。BONNIE PINKの音楽が彩る、少し切なくてお洒落な世界観。そして、豊川悦司、佐藤浩市、鈴木保奈美という俳優たちが最も輝いていた時代の記録。

今、改めて観ると、「まだ邦画が明るく、陽気だった時代」の貴重な逸品だと感じる。

深夜、仕事終わりのカウンターでコーヒーを傾けながら、ふとあの台詞を思い出す。

「シェイクスピアは、もう成仏したんですよ」

嘘つきの詐欺師が放った、この軽妙な一言。そこには、人間の可笑しみと愛おしさ、そして言葉と物語の持つ不思議な力が、凝縮されている気がするのだ。

コメント