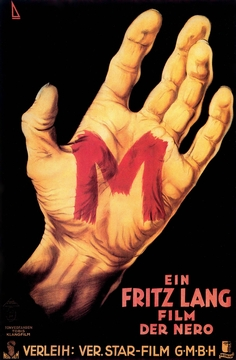

1931年、ワイマール共和国末期の不安定なドイツ社会に投じられたフリッツ・ラング監督の『M』は、単なるサイコスリラーの始祖に留まらず、現代に至るまで鋭い問いを投げかけ続ける傑作である。

かつて映画に興味を持ち始めた頃、「世界で最も短い題名の映画」として本作を知ったが、当時小学生だった私にはその題名以上の関心が湧かず、40年以上もの間、記憶の片隅に置き去りにしていた。

引用元:20世紀・シネマ・パラダイス

連続少女殺人という衝撃的な事件を描きながら、ラング監督が注目したのは、犯人である「怪物」を裁くことよりも、その「怪物」を追い詰める「普通」の人々の集団心理である。そこには、より深刻な問題や狂気が潜んでいたのだ。この映画は、「怪物」と「人間」、「異常」と「正常」の境界線をあいまいにし、観客が当たり前だと思っていた価値観を揺さぶる作品である。

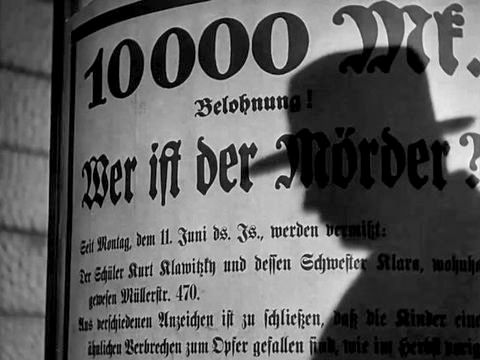

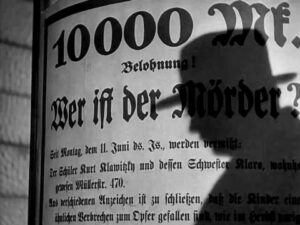

物語は、ベルリンの都市に潜む「見えざる恐怖」から始まる。

引用元:20世紀・シネマ・パラダイス

子供たちが殺人鬼を題材にした不吉な手遊び歌を無邪気に歌う冒頭 から、少女エルシー・ベックマンの失踪と、電線に引っかかったまま虚しく浮かぶ風船に至るまで、映画は都市に蔓延する不安とパニックを巧みに描き出す。

犯人はハンス・ベッケルト(ピーター・ローレ) 。彼の存在は、ベルリンという近代都市の機能を麻痺させる。

この「異常」な脅威に対し、「正常」な社会は二つの形で反応する。

一つは、カール・ローマン警部に代表される「公的権力(警察)」である。彼らは指紋採取や筆跡鑑定といった近代的・科学的な捜査を駆使するが、そのローラー作戦的な家宅捜索や検問は、成果が上がらないばかりか、一般市民の生活を過度に圧迫し、相互不信と密告を奨励する集団ヒステリーの土壌を耕してしまう。

無実の人間が「犯人」として疑われ、群衆にリンチされそうになる様は、秩序を守るはずの「正常」な市民がいかに容易に「怪物」的な集団へと変貌するかを暗示している。

もう一つの反応は、デル・シュレンカー率いる「私的権力(暗黒街)」である。警察の過剰な捜査によって自らの「ビジネス(犯罪活動)」を妨害された彼らは、警察の正義とは全く異なる動機——すなわち「秩序」と「効率」の回復——のために、独自の犯人捜しを開始する。彼らは、都市の隅々まで網羅する「乞食のネットワーク」を組織化し、警察を遥かに凌駕する効率性でベッケルトを追い詰めていく。

ここで注目すべきは、ラング監督が、この「正常」な人間たち(市民、警察、犯罪者)の行動を、ベッケルトの「異常」な行動と同等、あるいはそれ以上にグロテスクなものとして描いている点である。

市民は恐怖に駆られて理性を失い、暗黒街のメンバーは「正義」の仮面を被った「効率」の名の下に、私刑(リンチ)という究極の暴力を正当化しようとする。彼らはベッケルトのコートの背中にチョークで「M」(殺人者=Mörder)の烙印を押すが、それは「お前は我々とは違う『怪物』だ」と規定する、「正常」側から「異常」側への暴力的な線引きに他ならない。

引用元:POP MASTER

この倒錯した構図は、映画のクライマックス、暗黒街が主催する「人民法廷」で頂点に達する。廃墟と化した酒蔵に引きずり出されたベッケルトは、彼を裁こうと集まった犯罪者や物乞いたちの殺意に満ちた「正常」な視線に晒される。

シュレンカーら暗黒街の面々は、ベッケルトが法(精神鑑定など)によって裁きを免れる可能性を唾棄し、彼らの「秩序」を乱した「寄生虫」として即時処刑を要求する。彼らの姿は、法の手続きを無視し、集団の熱狂によって「正義」を執行しようとする、まさしく「怪物化」した群衆そのものである。

引用元:Constructing the Private language in which Thought is sharpened.

その絶対的な恐怖と死のプレッシャーの中で、それまで「怪物」としてのみ描かれてきたベッケルトの口から、衝撃的な自己弁護の独白がほとばしる。ピーター・ローレの鬼気迫る演技によって放たれるその言葉は、彼が「怪物」であると同時に、いかに「人間」的(あるいは病的)な苦悩を抱えているかを暴露する。

引用元:Constructing the Private language in which Thought is sharpened.

「お前たち(犯罪者)は金のために計画的に殺す。やめようと思えばやめられる! だが私は違う!」「私の中には悪魔がいる! 制御できないんだ! 」

彼は、自らの行動が「制御できない強迫観念」によるものであり、自分自身もその衝動に苦しみ、抵抗しようとしながらも抗えないのだと絶叫する。この独白は、観客がそれまでベッケルトに対して抱いていた「理解不能な怪物」という認識を激しく揺さぶる。

もちろん、彼が巧妙な計画性(被害者の選定、新聞社への手紙)を見せていたことも事実であり、この独白がどこまで真実で、どこからが自己保身の「言い訳」なのかは、意図的に曖昧にされている。

引用元:20世紀・シネマ・パラダイス

しかし、重要なのはその真偽ではない。ラング監督は、このクライマックスにおいて、「怪物」とされてきた男に、制御不能な内的衝動に苦悩する「人間」の顔を与えた。

その一方で、彼を裁こうとする「人間」たちは、復讐と秩序維持という「理性的」な動機の下、私刑(リンチ)という「怪物的」な行動に熱狂している。

この瞬間、「正常」と「異常」の立場は劇的に逆転する。秩序を求める「人間」の集団が最も野蛮な「怪物」となり、社会から排除された「怪物」が最も痛切な「人間」的苦悩を吐露するのである。

この人民法廷という狂乱は、ローマン警部ら警察の介入によって辛うじて中断される。「法の名前において」ベッケルトは逮捕され、彼の身柄は暗黒街の私刑から「法治国家」のシステムへと引き渡される。だが、ラングは観客に法廷での裁きという安易なカタルシスを与えない。

映画の最後、法廷のシーンが挿入されるが、カメラは判決を言い渡す裁判官ではなく、傍聴席に座る被害者の母親たちを映し出す。そして、エルシーの母親が絞り出す最後のセリフが、この映画の真の結論となる。

「子供たちは帰ってこない」「我々も……子供たちをしっかり見ていなければならなかったのです」

この言葉は、ベッケルトという一人の「怪物」に全ての責任を負わせて幕引きを図ろうとする社会(そして観客)の怠慢を鋭く告発する。

フリッツ・ラングが『M』で真に描いた「怪物」とは、ハンス・ベッケルトという特異な個人であると同時に、集団ヒステリーに陥った「正常」な市民であり、効率の名の下に暴力を正当化する「秩序」であり、そして何より、自らの内なる「怪物」性から目をそらし、安易な「正常」の側に安住しようとする我々自身の姿に他ならない。

コメント