2025年10月17日(日本時間18日)、大谷翔平がナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)第4戦のブルワーズ戦、大谷翔平が見せた圧巻のパフォーマンス——3本のホームランと10奪三振。投げて打って、一人で試合を支配する姿は、まさに超人的だった。

そしてその瞬間、私の脳裏に浮かんだのは、30年以上前に観た一本のアニメだった。

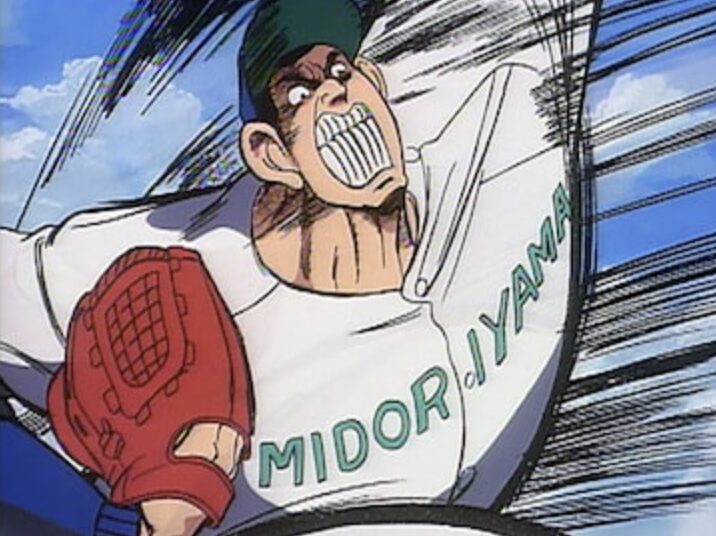

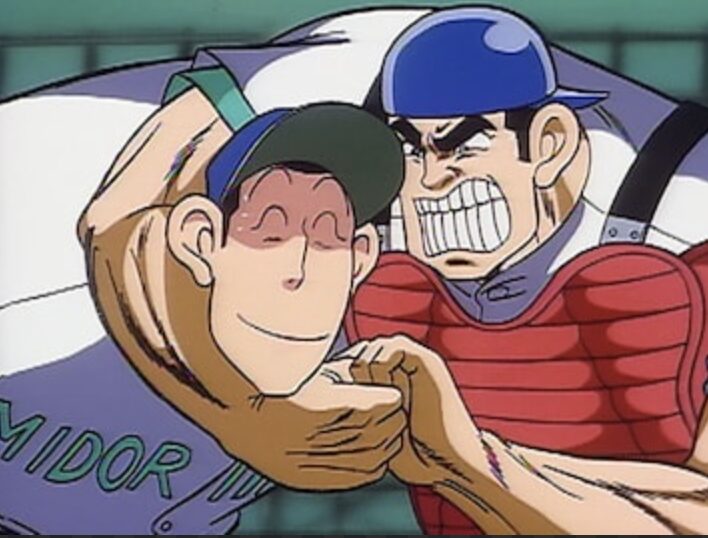

『緑山高校 甲子園編』。200km/hの剛速球を投げ、打てば場外へ消える特大ホームラン。エース・二階堂定春もまた、一人で試合を支配する規格外の選手だった。

しかし、ここに決定的な違いがある。

大谷翔平は謙虚で、常にチームのために尽くし、誰よりも努力する「正しいヒーロー」だ。一方、二階堂は傲慢で自己中心的、天賦の才能だけで勝ち、努力を嘲笑う「間違ったヒーロー」である。

同じように規格外でありながら、この二人は正反対の存在だ。そしてこの対比こそが、1990年に制作された『緑山高校』が体現していた、時代の空気を浮き彫りにする。

「大阪見物がしたい」「目立ちたい」「タコ焼きを食べたい」——これが甲子園を目指す動機だという、この破天荒な物語が、なぜ今もカルト的な人気を誇るのか。その答えは、バブル崩壊直後の日本が模索した、新しい価値観の萌芽にある。

大谷と二階堂——規格外の才能が映す時代性

大谷翔平を見て二階堂定春を思い出す人間は、おそらく少ないだろう。

当時、レンタルビデオ店が廃れ始めていた時代、田舎の小さな店の棚で少し埃をかぶっていた、誰も借りていないだろうなと思っていた作品が、こんなにも掘り出し物だったとは。しかも、少し古臭い劇画タッチにすっかりハマってしまった自分が意外だった。

大谷翔平と二階堂貞治、両者とも「二刀流」として投打に超人的な能力を発揮し、常識を超えたパフォーマンスで観る者を圧倒する。

しかし、その内実は驚くほど対照的だ。

大谷は子どもの頃から「目標達成シート」を作り、計画的に夢を追い続けた。メジャーリーグでも毎日誰よりも早く球場に来て準備し、トレーニングを欠かさない。インタビューでは常にチームメイトに感謝を述べ、個人記録よりもチームの勝利を優先する姿勢を見せる。彼は「努力、謙虚、チームワーク」という、スポーツが理想とする価値観を完璧に体現している。

対する二階堂定春はどうか。「野球は完璧なピッチャーが一人いれば勝てる」というモットーを掲げ、チームワークを完全に否定する。練習シーンはほとんど描かれず、天賦の才能だけで勝つ。チームの勝利よりも「27奪三振」という個人記録にこだわり、満塁ホームランを浴びても反省の色はない。性格は「極めて自分勝手で傲慢、かつかなりの気分屋」。彼は大谷が体現する価値観を、ことごとく否定する存在なのだ。

この対比が示すのは、フィクションだからこそ可能な「反価値」の提示である。現実の大谷は、私たちが信じたい理想像だ。努力すれば報われる、正しい姿勢で臨めば成功する——彼の存在は、私たちにそう信じさせてくれる。

しかし90年代初頭の日本は、まさにその「信じたい物語」が崩壊しつつある時代だった。だからこそ『緑山高校』は、その真逆を描くことで、時代の本音を代弁したのである。

バブル崩壊が生んだ「脱力」の美学

1990年という年は、日本社会にとって大きな転換点だった。前年の株価大暴落を皮切りに、80年代を支配した「頑張れば報われる」という神話が音を立てて崩れ始めていた。企業戦士や滅私奉公といった美徳への疑問が生まれ、若者たちは「もっと力を抜いていいのではないか」という感覚を共有し始めていた。

『緑山高校』が描く野球部の姿は、まさにこの時代の空気を先取りしている。彼らには努力する姿も、苦悩する姿も、ほとんど描かれない。二階堂は天賦の才能だけで200km/hに迫る剛速球を投げ、練習に練習を重ねた伝統校を次々と打ち破る。この「頑張らなくても勝っちゃう」という構図は、努力至上主義への静かな反抗であり、過剰に「頑張れ」と言われすぎた時代への皮肉だった。

同時期のサブカルチャーにも、同様の「脱力」の美学が現れ始めていた。みうらじゅんが提唱した「マイブーム」という概念は、社会的な評価や生産性とは無関係に、個人の趣味嗜好を肯定するものだった。

1989年に創刊された『クイック・ジャパン』は、メジャーな価値観から外れたサブカルチャーに光を当て、「正しさ」や「まともさ」とは異なる尺度を提示した。

『緑山高校』もまた、この潮流の中にある。タコ焼きという、およそ崇高とは言えない動機で甲子園を目指す彼らの姿は、従来の価値観に対する痛快なカウンターパンチだったのである。

「公的な目標」の不在――私欲こそが正義

大谷翔平がインタビューで語るのは、常に「チームの勝利」や「野球の発展」といった公的な目標だ。これは従来のスポーツヒーローの文法に則ったものである。

『巨人の星』の星飛雄馬は父の夢を継ぐために野球をし、『キャプテン翼』の大空翼はサッカーの美しさを世界に広めるという使命感を持っていた。

個人的な願望は抑圧され、より大きな理想のために自己を犠牲にする姿こそが美徳とされた。

しかし『緑山高校』は、この構図を根本から転覆させる。彼らには「チームのため」「伝統のため」といった大義名分が一切ない。あるのは徹底して私的で、一貫性すらない個人的な欲望だけだ。

二階堂は個人記録にこだわり、チームの勝利よりも自分の記録を優先する。キャッチャーの犬島は「気合」という精神論で相手を圧倒することに執着し、キャプテンの花岡ですら「一花咲かせたい」という個人的な願望を隠さない。

この「私欲と成功の一致」が、本作の最も革新的な点である。彼らは自分勝手に振る舞い、協調性のかけらもないのに、結果的に甲子園で優勝してしまう。ここには、「正しい動機」でなくても成功は可能だという、スポ根の道徳的基盤への根源的な挑戦がある。

90年代初頭、日本社会は「建前と本音」の乖離に疲弊していた。会社のため、家族のため、社会のため——こうした「ため」の連鎖の中で、個人の欲望は抑圧されるべきものとされてきた。しかし『緑山高校』は、その抑圧された欲望を解放し、肯定する。

タコ焼きという卑近な欲望が、甲子園優勝という偉業と同じ価値を持つ。この価値の転倒こそが、視聴者に爽快なカタルシスをもたらしたのである。

OVAという「解放区」が可能にした過激さ

『緑山高校』がこれほど過激な作品たり得たのは、それがOVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)として制作されたことと無関係ではない。80年代後半から90年代初頭にかけて、OVA市場はテレビ放送の商業的・倫理的制約から解放された、クリエイターたちの実験場だった。

この自由な環境が、『緑山高校』の反スポ根的な世界観を可能にした。バックスクリーンを突き破って爆発する打球、金属バットをへし折る剛速球、審判を吹き飛ばすキャッチング——こうした「ありえない」描写は、テレビでは実現困難だっただろう。そして何より、「タコ焼きのために甲子園へ」という、スポーツマンシップを嘲笑うかのような動機設定は、ゴールデンタイムでは許されなかったはずだ。

同時期のOVA作品を見ても、『緑山高校』と同様の「解放」の精神が見て取れる。押井守の『機動警察パトレイバー』OVAシリーズは、ロボットアニメの文法を使いながら、日常の退屈さや組織の不条理を描いた。OVAは、メジャーな価値観からの「逸脱」を許容するメディアだったのである。

フィクションが描ける「ダメなヒーロー」の意義

大谷翔平のような完璧なヒーローが現実に存在することは、素晴らしいことだ。彼の活躍を見て、多くの子どもたちが努力の大切さを学ぶ。しかし、すべての人が大谷になれるわけではない。努力しても報われないことはある。正しく振る舞っても評価されないことはある。そして時に、私たちは「正しくあること」に疲れる。

そんな時、二階堂定春という「ダメなヒーロー」の存在が、妙な救いになる。彼は傲慢で、自己中心的で、チームワークを無視する。しかしそれでも勝つ。この理不尽な成功が、なぜか心地よい。それは、私たちの中にある「正しくありたいけど、正しくあることに疲れた」という矛盾した感情を、代弁してくれるからだ。

フィクションの特権は、現実では許されない「反価値」を描けることにある。

大谷のような完璧なヒーローを現実が提供してくれるなら、フィクションは二階堂のような不完全なヒーローを提供すればいい。両者は対立するのではなく、補完し合う。私たちは大谷を見て理想を学び、二階堂を見て息抜きをする。その両方があって初めて、健全なバランスが保たれるのではないだろうか。

終わりに――欲望を肯定する勇気

大谷翔平の3ホームラン、10奪三振を見て『緑山高校』を思い出した時、私は不思議な感覚に襲われた。同じように規格外でありながら、これほど対照的な二人。しかしその対比こそが、それぞれの魅力を際立たせている。

大谷は私たちに「こうあるべき」を示してくれる。しかし時に、私たちはその「べき」から解放されたくなる。その時、30年前の破天荒なアニメが、「タコ焼きのために全力で走ってもいいんだよ」と囁いてくれる。

令和の今、私たちはもう一度、自分の「タコ焼き」を見つける必要があるのかもしれない。それは誰に誇れるものでなくてもいい。ただ自分が本当に欲しいもの。『緑山高校』が教えてくれるのは、そんな率直な欲望を肯定する勇気なのである。

コメント